数学嫌いに伝えたい「sin」「cos」が社会で役立つ訳 実生活のさまざまなところで使われている

紀元前6世紀にピラミッドの高さを測れた理由

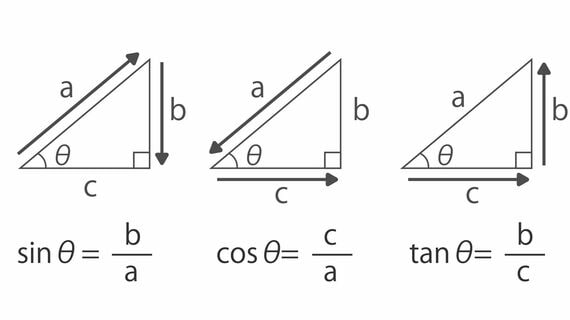

「sin(サイン)やcos(コサイン)なんて社会で役に立たない」とかつてうそぶいた政治家もいましたが、古代から人間は三角比の有用性に気づき、さまざまに活用してきました。まずは、簡単に三角比の歴史的経緯から解説しておきましょう。

古代ギリシャの時代、ピタゴラスよりもさらに100年ほど前、ソクラテス以前の紀元前6世紀にタレスという哲学者がいました。彼はいわゆるギリシャ七賢人の1人で、自然哲学の始祖ともいわれている人物です。

タレスが取り組んでいたのは、今でいう論証数学です。基本的な事柄を証明したら、その証明された事実の上に新しい証明を積み重ねていく。こうした考え方は、タレスから始まったといわれています。

あるとき、このタレスがエジプトを訪れた際、ピラミッドを見てその高さを測ってみせるといい出しました。ほかの人はそんなことは無理だと思っていたわけですが、タレスはどうやってピラミッドの高さを測ったのでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら