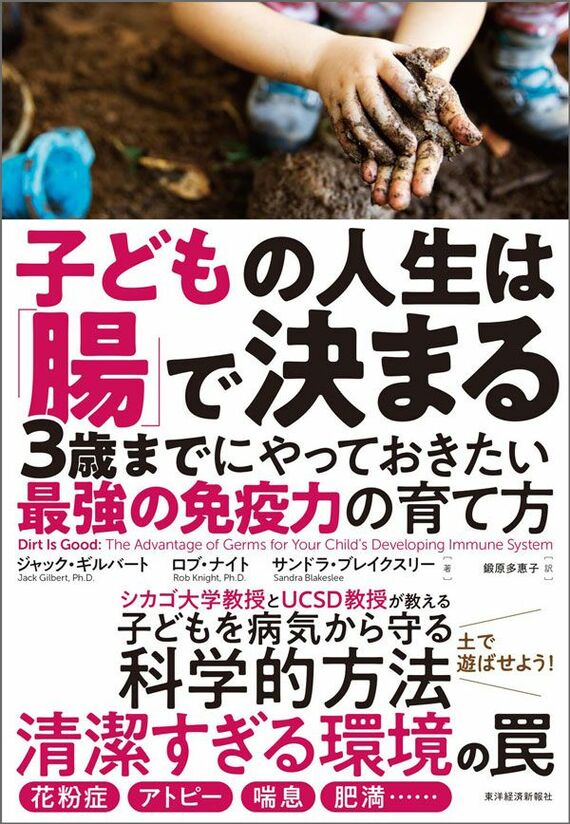

幼児期までに「多様な細菌」と触れ合うべき理由 「ママ医師」が教える菌との正しい付き合い方

人間は微生物からできている

花粉症やアレルギー、肥満などさまざまな病気が、実は腸内細菌と関連しているのではないか? そんなことが、近年盛んに研究されています。スーパーのヨーグルト売り場でも、悪玉菌、善玉菌など、腸内細菌と健康に関する言葉が目に飛び込んできます。

一方で、ドラッグストアに行くと、ハンドソープのほとんどには、除菌や殺菌という表示がついています。殺菌成分の入っていないふつうのハンドソープを探すほうが難しく、お店によっては取り扱いがない場合もあります。ウエットティッシュも同じで、ただ水分が含まれているだけという製品は多くなく、売れ筋はやはり除菌効果をうたうものです。

こういった商品を見ていると、細菌は自分の体や家の中にはいないもの・いてはいけないものだけれど、腸の中だけは特別に菌がいる、というようなイメージを持たれるかもしれません。しかし、これは大きな勘違いです。

どんな人であっても、人間は皆、微生物だらけです。赤ちゃんはお母さんのお腹の中にいるときは無菌ですが、お腹の外に出るその瞬間から、菌との共生が始まります。お母さんの皮膚から赤ちゃんの皮膚へと、細菌が受け渡されます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら