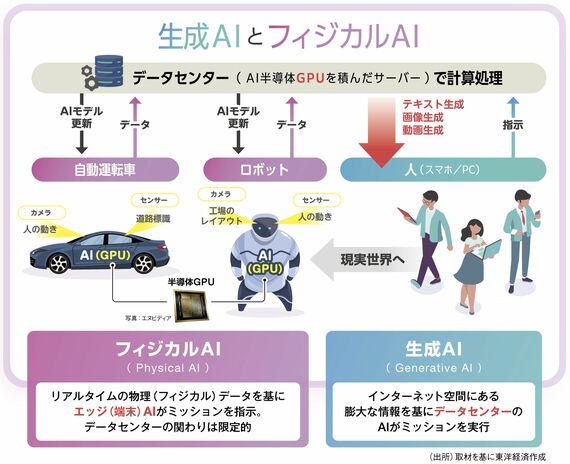

エッジAIが指示を出す際の判断材料は、生成AIのようなインターネット情報ではない。人の動きや道路標識、工場のレイアウトといった現実世界の物理(フィジカル)データだ。センサーやカメラが「目」となって、「人が前を歩いている」と知覚したらよけ、「赤信号」と知覚したら止まる。こうした判断をエッジAIがリアルタイムで下していく。遠方のデータセンターを経由していたら判断が遅れ、自動運転車なら大事故につながりかねない。

フィジカルAIは急速に産業界の関心を集めている。「フィジカルAIに関心を示す顧客が急激に増えた」。エヌビディアの代理店リョーサン菱洋ホールディングスの青木良行ソリューション事業本部長は言う。「昨年まで生成AIにフォーカスしていた顧客の関心が、今はフィジカルAIに移っている」。

膨らむエッジ向けGPU需要

フィジカルAIの社会実装が進めば、膨らむのがエッジ向けGPU需要だ。エヌビディアのジェンスン・フアンCEOがフィジカルAIの旗を振る理由はここにある。

そのフアン氏が「ユニークネス」と持ち上げて手を携える日本企業がある。鉄道車両や送電設備を製造してきた日立製作所だ。

両社は24年3月に協業を発表。半年後に日立は、列車やインフラの保守・管理向けプラットフォーム「HMAX(エイチマックス)」を発表。協業によってフィジカルAIが具体的に前へ進み始めた。

時速約300kmで走る高速列車。10台のセンサーが列車やレールの「ひび(割れ目)」や「摩耗」を発見する。そのデータは、列車の最前部に搭載されたGPU(エッジAI)がリアルタイムで処理し、部品の交換や保守要員を手配する。結果、エネルギー消費量や保守コストを以前より15%削減することに成功した。