季節性の疲労は、気温や気圧、湿度の変化によって引き起こされます(写真:takeuchi masato/PIXTA)

突然ですが、疲れていませんか?

疲れは、仕事のプレッシャーや人間関係、寒暖差やアレルギー物質などのストレッサー(ストレスの原因)によって引き起こされます。では、ストレッサーからどうやって身を守るか――。

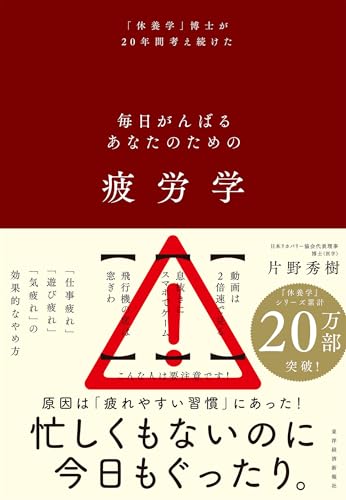

「休養学」の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事である片野秀樹氏は、「ストレッサーから距離をとる(Distance)」「リセットする・リフレッシュする(Reset/Refresh)」「ストレッサーを興味に変換する(Interest)」「コントロールする(Control)」「ストレスで埋め尽くされた日常に余白をつくる(Space)」といったDRICS(ドリックス)理論に基づいて行動することが効果的だと語ります。

たとえば、夏バテや秋バテなど季節性の疲労を抑えるには、気候がもたらす物理的なストレッサーから距離をとること(Distance)が肝心です。片野氏の最新著書『疲労学』より抜粋・編集してお届けします。

季節の変わり目に要注意

季節性の疲労は、変化によって起きます。季節で変化するものは気温、気圧、湿度の3つです。

春先や秋口といった季節の変わり目には、日ごとの気温が安定しません。桜の咲く時期は、花冷えといわれるくらい寒い日もあれば、いきなり最高気温30℃を超える真夏日になったりします。

秋口も同じで、最高気温35℃以上の猛暑日があったかと思えば、朝晩ぐっと冷え込んだりします。

1日の最低気温と最高気温が大きく異なる日も少なくありません。こうした急な気温変化が負担になって、秋バテや春バテを引き起こします。

トピックボードAD

有料会員限定記事

ライフの人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら