10月末からの1週間で日米欧三極の金融政策決定会合が開催されたものの、結局、金利・為替・株式の3市場に大きな変化は生じてはいない。とりわけ東京市場に関して言えば、10月4日の自民党総裁選を境として円金利は上がり、円相場は下がったままであり、高市政権に対するリフレ期待の根強さを感じる。

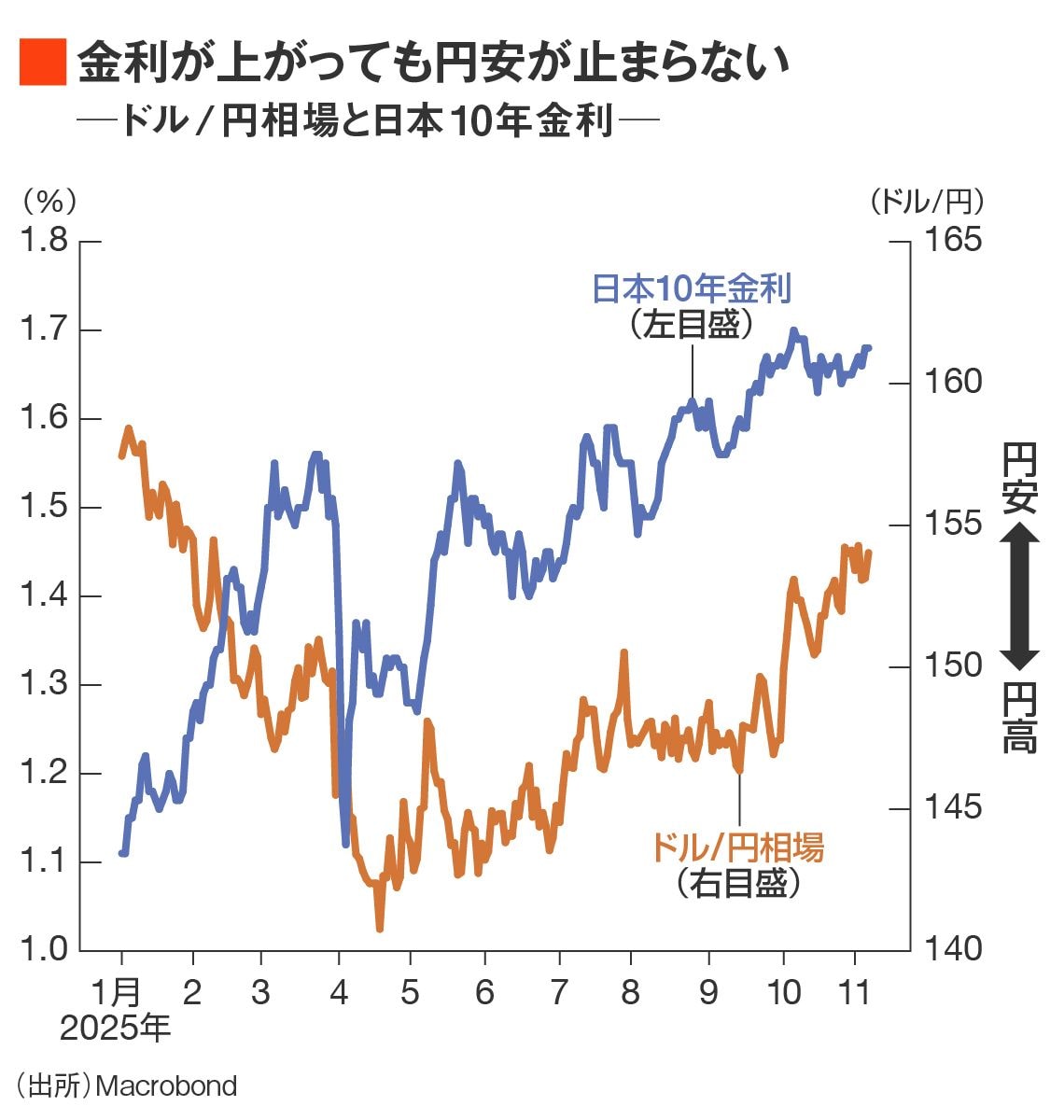

円金利上昇と円安の同時進行が鮮明化する状況を受けて、金利経路では抑制できない円安の怖さを感じるべき雰囲気がある。

10月30日の日銀金融政策決定会合が予想通り現状維持であったうえ、反対票の増加も見られなかったことがリフレ期待の増長に寄与したという面もありそうである。

「12月ないし1月に利上げ」は既定路線

日銀の公表文では「海外の経済・物価動向を巡る不確実性」が利上げ見送りの背景として言及されているものの、不確実性は海外情勢よりも「発足したばかりの高市政権との間合い」にありそうであり、政治経済的な理由での見送りになったと考えるのが自然であろう。

現時点で12月ないし1月の利上げを見込む向きは多いが(本稿執筆時点では47%と84%の織り込み)、「12月ないし1月に利上げできる」からといって「2026年以降も安定的かつ連続的に利上げできる」という話にはならない。高市政権発足前から0.75%への利上げは(トランプ関税がなければ)既定路線だったのだから、リフレ思想に傾斜する現政権の「建前」としても許容範囲内になりうる。

新設される日本成長戦略本部や経済財政諮問会議の民間議員の顔ぶれを見る限り、少なくとも経済・金融系についてはかなり偏った思想性が鮮明である。これらの会議体が実際の政策運営に意味ある存在と仮定すれば、利上げの連続性は期待する方が難しい。現に26年10月までの利上げ織り込みは、次回も含めて最大2回にとどまっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら