「ほぼ日手帳」が発売25年で年間100万部突破へ・・・"アナログな手帳"が海を越えて売れ続ける理由。開発担当だったアルバイト大学生は新社長に

「手帳をやってみないか?」――。

コピーライター・糸井重里氏が持ちかけたのは、ほぼ日でアルバイトをしていた大学生の小泉絢子氏(現副社長)だった。2001年に始まった手帳はロングセラーとなり、海を越えるヒットに成長していくことになる。

ほぼ日は糸井氏が1979年に立ち上げた会社(当時は東京糸井重里事務所)だ。ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営し、アパレルや雑貨、文房具、食品まで、生活関連の商品を企画・販売している。

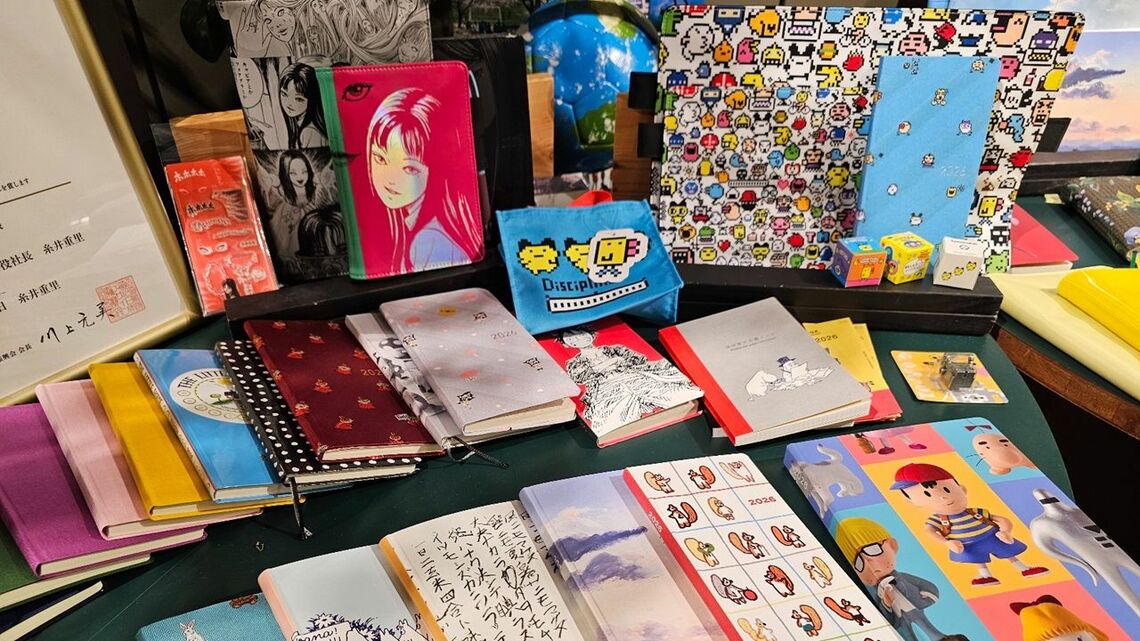

売上高の7割弱を占める主力商品が「ほぼ日手帳」。01年の発売以降、発行部数を伸ばし続け、今26年8月期は初の年間100万部を突破する勢いだ。

驚くべきは、売り上げの半分以上が海外ということ。中でもアメリカは口コミを中心に毎年ファンを増やし、ファン同士の交流も広がっている。なぜ今、アナログな手帳が売れるのか。

“自分だけの手帳”をつくるユーザーたち

通常、手帳は未来のスケジュールを管理するものだが、ほぼ日手帳は異なる。1日1ページが基本で、スペースに余裕を持たせている。時間軸やチェックボックスがあり、全体に方眼が印刷されている。A6サイズのオリジナルの場合、本体価格は2860円だ。

ユーザーの活用法は十人十色。予定の管理はもちろん、その日の天気や体調、弁当まで記録する。子育て中の赤ちゃんの体重をメモしたり、好きなアーティストへの思いを書き込む「推し活」に使ったりする人もいる。家計簿やダイエットなどにも活用されている。

1日1ページの枠を超えてアイデアを次のページへ書き進める、印刷の向きを無視して横長のページとして利用する、イベントやライブのチケット、電車の乗車券、包み紙や酒のラベルまで貼って保存する――。そんな変わった例もある。

ファンは海外でも増え続け、とくにアメリカは前期に約20億円を売り上げるまでに成長した。原動力は口コミだ。糸井氏は「広告ではなく、草の根ネットワークで大きくなっていった」と説明する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら