金融政策をめぐる論争は激しく、果てしない。高市早苗政権の誕生により再び脚光を浴びている「アベノミクス」一つとっても、「日本経済をデフレから救った」と信じるグループと、「効果がないどころか、日本経済をダメにした」と全否定する識者らとの間に、歩み寄る気配は見られない。

日銀が決定する金融政策は、国内すべての企業や家計に広くあまねく影響を及ぼすが、一方で効果の測定など事後検証が難しいため、時々の政策選択が正しかったのかどうか、議論の対象になりやすい。そして批判の矢面には常に日銀のエコノミストが立たされてきた。その歴史を振り返ってみる。

10年越しの“リベンジ”

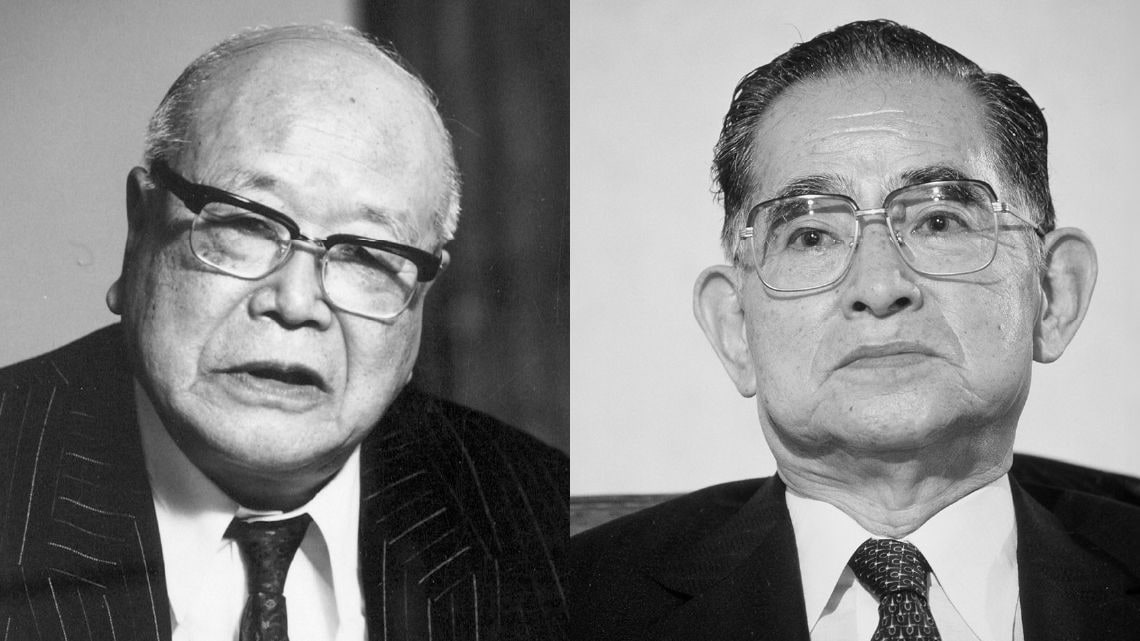

古くは1960年代、金融史研究で名高い吉野俊彦(のち理事)と、大蔵省の下村治との間で起きた「高度成長論争」が有名である。

池田勇人内閣の下で所得倍増計画を策定した下村に対し、吉野は安定成長路線を掲げて真っ向から対峙した。だが、このときは高度経済成長が実現したため、下村の主張に軍配が上がった。

だが、その10年後。田中角栄内閣の日本列島改造ブームの中で、今度は吉野が反撃に出る。

73年6月、吉野は日本経済新聞にインフレへの警戒を呼びかける論文を寄稿した。すると、下村が「周章狼狽やめよ」という刺激的なタイトルを掲げ、現状はインフレではないと反論する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら