自公体制の終焉が日本政局の流動化を招いている。本稿執筆時点では、今後の日本政治がどのような枠組みに行きつくのかコンセンサスは定まっていない。

四半世紀にわたる連立はこれまでも政策の齟齬から動揺が報じられたことが何度もあったが、国会における自民党の数的有利を背景に崩壊を免れてきた。しかし、過去1年間の衆参両選挙で自民党がその数的有利を失い、保守色が強く公明党との親和性が低い高市総裁就任も相まって、連立はついに崩壊へ至った。自公連立の歴史やその分析は政治に明るい諸賢に任せたい。

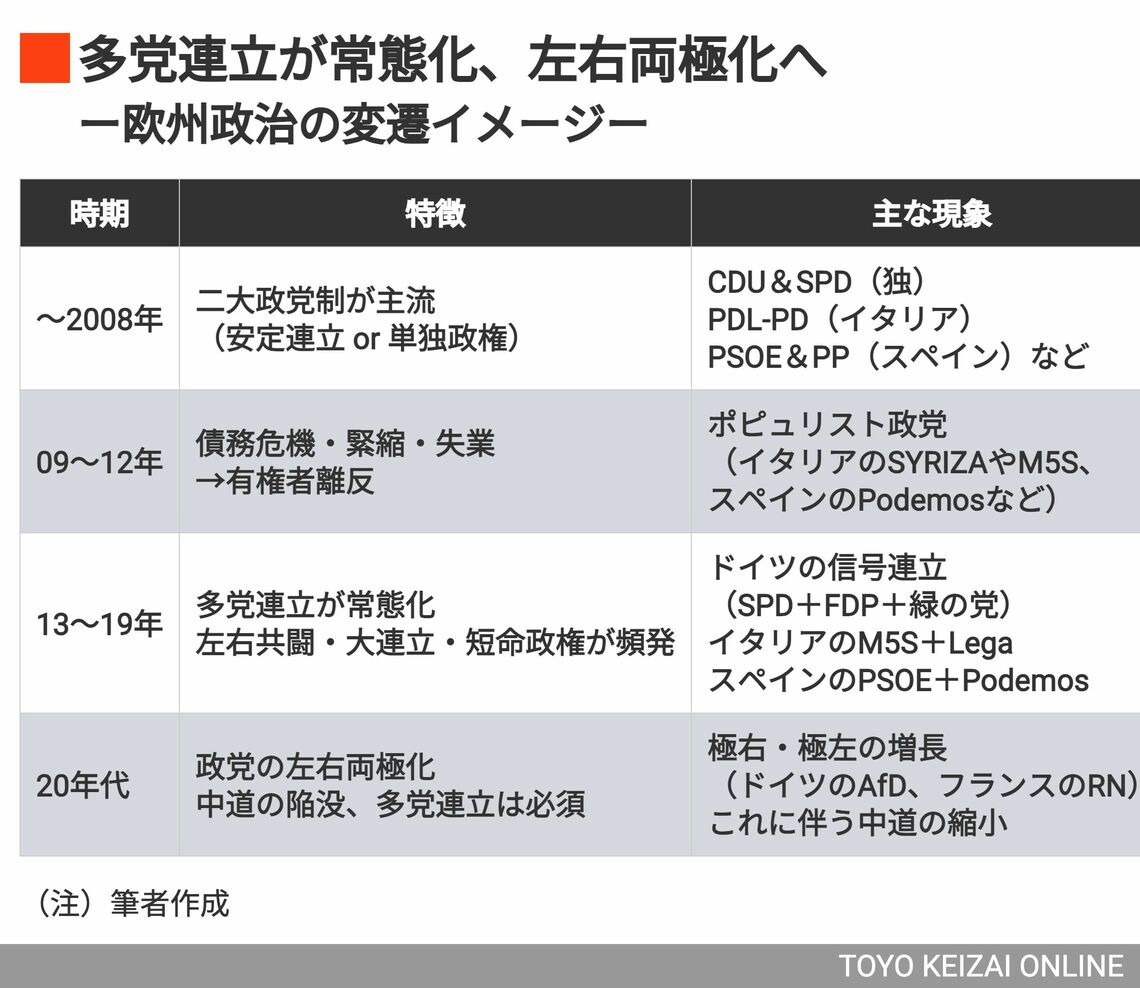

改めて痛感するのが日本政治の欧州化である。

欧州で15年かけて慢性化した「流動政局」

筆者は今年7月、参院選後の自公大敗を受けた顧客向けレポートで「このような光景は2009年に勃発した欧州債務危機以降のユーロ圏で頻繁に見られてきた」と述べ、欧州において、経済が困窮すれば少数与党・多党連立を背景として政局流動化が常態化する実情を振り返った。

周知の通り、近年の欧州主要国では有権者の支持が従来の主要政党から離れ、新興政党を含む複数政党に分散する傾向が強まっている。

現在の日本で、自民党一強が揺らぎ、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、参政党などの複数政党が相応の議席数を押さえるに至っている構図は、過去15年程度をかけて欧州で慢性化してきた事象である。

以下、事実確認とその背景、日本への含意を整理しておきたい。

少数与党・多党連立はもはや欧州政治の日常だ。そうなり始めた時期は国ごとに微妙に前後するが、基本的には欧州債務危機の弊害と考えて差し支えない。危機の緊張感がピークに達した11年以降、大きな国政選挙を経るたびに不安定な状況が顕在化している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら