第5回の末尾にも記した通り、JR東日本はここ数年で、大きな組織再編を繰り返している。これによって、従来の過半数代表選挙の「選挙区」だった100人以下、500人以下の小、中規模事業場の集約が進み、500~1000人規模の大規模事業場が次々と誕生。これに伴い、ひとつの事業場における、社友会の会員や労働組合未加入者が占める割合が増え、社友会会員が過半数代表者となる事業場が急増したのである。

しかし問題は、ほとんどの事業場で過半数代表選挙を制した社友会会員が、労働基準法をはじめとする労働基準関係法令が過半数代表者に求める役割を十分に果たせていないことにあるのだ。

JR東日本では2018年、社員の約8割が加入していた同社の最大労組「JR東労組」(東日本旅客鉄道労働組合)が崩壊し、過半数労働組合がなくなった。このため同社では2018年以降毎年、36(サブロク)協定(労働基準法第36条に基づく、時間外・休日労働に関する労使間の協定)の締結を前に、過半数代表選挙が行われている。

労組と違い権限が限られる過半数代表者

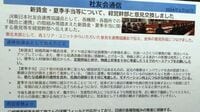

JR東日本の36協定の締結期は4月だが、同社ではその2カ月前の2月になると、過半数代表選挙の実施と立候補者の選出についての告知が各職場に張り出される。その中で同社は過半数代表者の〈選出の目的〉として、36協定をはじめ▽賃金控除に関する(労使)協定の締結(労基法24条)▽就業規則の作成または変更に関する意見聴取(労基法90条)▽安全衛生委員会における委員の推薦(労働安全衛生法19条)――など7項目を呈示している。

JR東日本における、過半数代表者の実態を詳らかにする前に、ここで改めて過半数代表者の権限や、労働組合との違いについて整理しておこう。労使関係に詳しい首藤若菜・立教大学経済学部教授に聞いた。

「過半数代表者は、労働組合法上の『労働組合』とは異なり、団体交渉権や、ストライキ等の団体行動権を有しておらず、労働協約の締結や、労働条件全般を扱う包括的交渉などもできません。

あくまで、労働基準法など個別の法令に基づいて、限定的に『労使協定における使用者の相手方』としての役割を与えられている存在で、基本的に協定の締結以外の権限は、何も与えられていないのです」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら