経営戦略の強化策として注目される「リジェネラティブ」(前編)。CSRやCSVと何が違うのか? ビジネスパーソンが知っておくべきこと

「リジェネラティブ」もしくは「リジェネレーション」(再生・新生)とは、自然環境や社会を破壊前の状態に戻す、すなわち事業によるマイナスをカバーするのではなく、元よりも良い状態へと再生・新生させることを目指すビジネスやエコシステムのあり方・考え方である。

グローバルでは、経済価値と社会価値を高いレベルで融合し競争優位に直結させるという、経営戦略の文脈で非常に注目を集めている。

一方、日本ではまだその域に至らず、元々の使われ方である生態系や土壌の環境を積極的に修復する再生型農法、という狭い定義にとどまり、ビジネスの文脈で語られることは少ない。

厳しく言えば、グローバルスタンダードから数周も遅れている。リジェネラティブという概念は、サステナビリティー部門のみが着目すべきテーマではなく、広くビジネスパーソンが事業機会と捉えて向かうべきテーマだ。

リジェネラティブビジネスの浸透

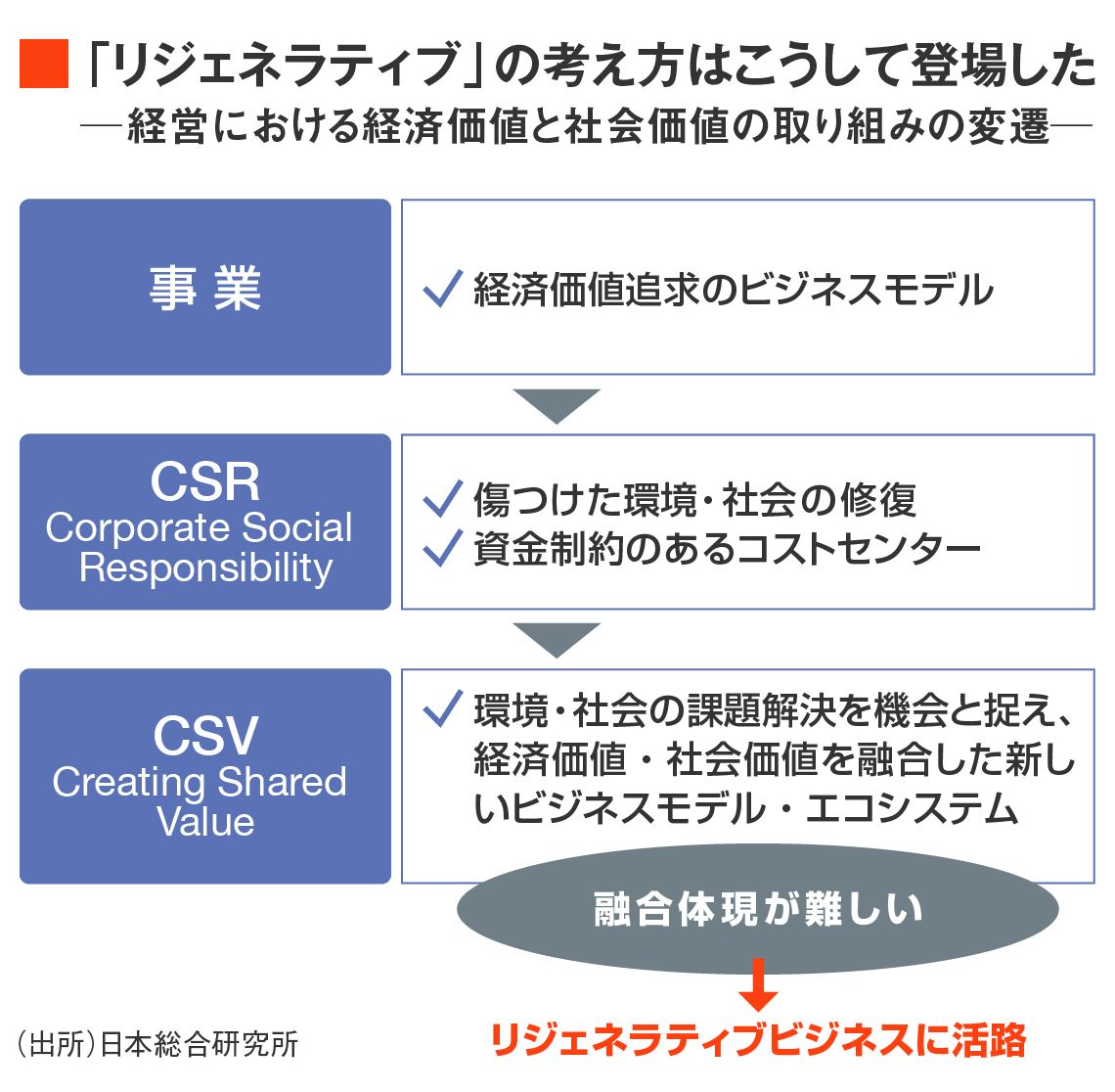

企業では、ご承知の通り、経済価値のみならず、環境や社会へ与えた害悪を減らし、サステナビリティーを追求する、社会的責任(CSR)という考え方が根付いている。

近年では、アメリカの経営学者であるマイケル・ポーター・ハーバード大学教授によってCSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)が提唱され、コストセンターとしてのCSRからの脱却が求められるようになった。

事業により社会価値を創出すると同時に、競争力を高めて経済価値を創出でき、しかもそれらが「融合した」概念である。コストセンターではないため活動に制限がなく、これこそが社会課題解決をドライブするものだと言及されることも多い(下図参照)。

一方で、CSVは体現が非常に難しく、明快に体現できた企業はごくわずかである。そこで今、「リジェネラティブビジネス」が脚光を浴びている。グローバルのさまざまな組織・企業が、CSVを具現化するため、リジェネラティブビジネスに活路を見出そうとしているのだ。

2020年前後、ユニリーバの元CEOであるポール・ポルマン氏らのグローバルリーダーや先進ブランドが、「旧来のサステナビリティーでは社会課題解決には不十分だ」として、リジェネラティブの必要性を発信し始めたのは記憶に新しい。

23年頃からは、WORLD ECONOMIC FORUMや社会投資カンファレンスSOCAPなどでも、「リジェネラティブビジネス」という言葉が当たり前のように使われ始め、さまざまな組織・企業がリジェネラティブの概念を経済価値と融合したしたものとして意識し始めた。

では、リジェネラティブビジネスとは具体的にどんなものなのか。スターバックスのようなスペシャルティコーヒーを例に取って、私の推測・解釈も交えながらケースを紹介したい。まだ実験的な側面もあるが、きっと目指すべき価値創出メカニズムをイメージできるはずだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら