面白い人は大学の外にいる

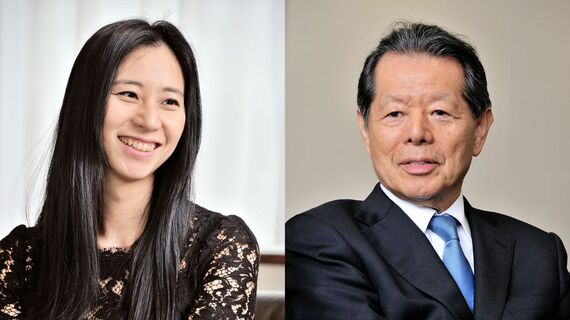

船橋洋一(以下、船橋):私はシンクタンクというものがこれからの日本の社会にもぜひ必要だと考え、そのいちばんのパートナーは大学だと思っているのですが、三浦さんは大学から飛び出して山猫総合研究所を設立されました。大学は政策研究をする環境として、窮屈だったということですか。

三浦瑠麗(以下、三浦):私はそう思いましたね。私が所属していた、政策ビジョン研究センター自体が、大学のシンクタンクと銘を打っていたので、そこに期待する気持ちはあったんですけど、結果的には、やはり私に向く環境ではありませんでした。

船橋:具体的には大学のどのようなところに失望されたのでしょうか。

三浦:基本的にはそれほど自由がないところと、求める人材に多様性が欠けているところですね。機関のトップに立つ人のキャラクターでその都度変わるので、一概には言えませんが。センターで言えば、官僚機構との距離が近くなる場合もあれば、アカデミズムよりの国際会議開催などの活動が中心になるときもありました。半官半民の政府のシンクタンク的なものを目指しているのではないかという印象を受けました。

官や民からの資金を大量に受け入れれば独立性は低くなる。その一方で、マスマーケットで勝負するという感覚はありません。独立性を保つためにはほぼ知識人としての矜持に頼らざるを得ないわけです。それも大事なことなのですが、であればシニョリティ・ルールを弱める必要があります。

大学ほど身分格差を感じるところはそうそうありません。官僚機構でさえ「議論するときは同期」という文化もあり、もう少しフラットではないかと思います。

アカデミズムは旧態依然とした日本の慣習に支配されていて、若手の仕事は会場やビジネス航空券の手配であったり、当日のお茶汲みなどの雑用だったりで、発言の機会はほとんどないのが通常です。それでも昔よりだいぶ良くなったんだと言われていますけどね(笑)。つまり、若手には基本的にチャンスは限られています。評価システムも、学内でどれだけしんどい仕事をしたかで評価されたりします。研究者として、もっとも大切な時期に、研究以外のことで忙殺されるということです。規模の大きな研究が減っているのは若手の身分が守られなくなったからでしょう。

船橋:ちょっと信じられないような状況ですね。

三浦:

研究者との個別の関係では、実りある共同作業ができるのではないかと思っています。現に私もアカデミズムの恩恵をたくさん受けています。例えば、近著『21世紀の戦争と平和』の刊行に当たっても、地域研究者から外交政策・国際政治の研究者まで幾人もの方にご協力を得て精読していただきアドバイスをもらいました。

ただ、組織としては難しいでしょう。職にあぶれている優秀な人は沢山いますが、社会貢献や発信を頑張ったからと言ってテニュアが取れるわけではありません。私が今、チームを組んで議論をしたり、調査・分析を手伝ってもらう人のほとんどは、官僚に加え、コンサルやPE出身者です。優秀な人材がある時期から、アカデミズムではなくて外資系コンサルに行くようになりましたが、面白い人は、圧倒的に大学の外にいますね。

船橋:かつて、霞が関は自他ともに日本最大唯一のシンクタンクだと考えられてきました。が、その政策立案能力は劣化しています。それが、私が日本にも民間のシンクタンクがぜひとも必要だと思う理由の1つですが、霞が関はシンクタンクを含めた在野の有識者など、政府人材以外の頭脳をもっと活用すべきときに来ていると思っています。三浦さんはこの点、どのようにお考えですか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら