テクノクラシーと「脱政治」理論

緊縮策が上首尾に進むのは、政策に情報を与え、正当化する一連の経済理論が存在しているためである。

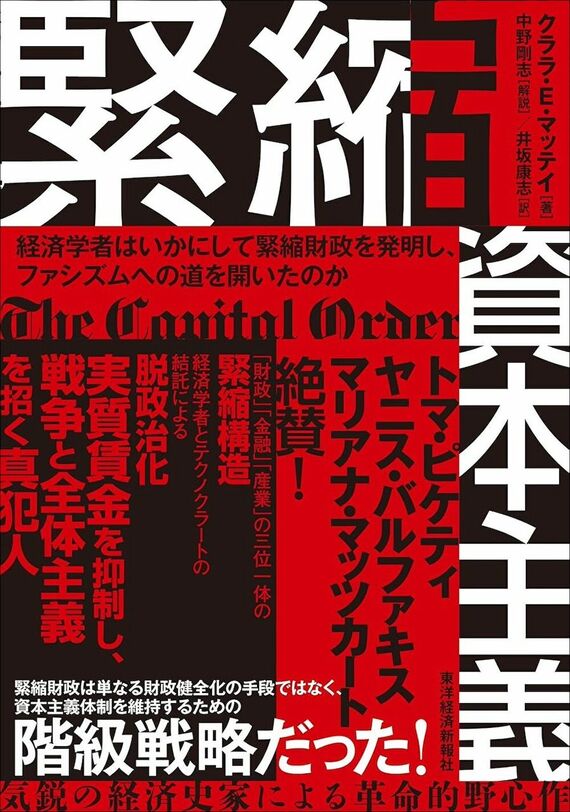

本書は、政策決定においてある種の知的体系が一貫して働きかける事実を検証し、その結果生じるテクノクラシー、すなわち専門家による政府が、現代資本主義を脅威から守る上でいかに中心的な役割を担っているかを明らかにする。

テクノクラシーは、いくつかの観点から政策決定を支配している。

一つは、経済学者が権力者に助言する歴史的な慣習である。

もう一つは、認識論に関するもので、経済学者が自ら提起した論拠も含め形成した経済学の形にある。

これらの理論は、階級利益や党派を超えた立場からのものと見なされている。彼らは、経済学を資本主義における価値中立的な真理と主張し、この世のあるがままの真実であり、政治による手は介在しないと考えている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら