今となっては少し昔のこととなるが、今年の夏の甲子園は、史上最多の56代表校で開催され、異常に盛り上がった。入場者総数は101万5000人と、初めて100万人を突破したという。

今大会の盛り上がりに寄与したのは、「第100回」という区切りに関係した、さまざまなメディアでの盛り上げであり、大会が始まってからは、何といっても、投手・吉田輝星が獅子奮迅の頑張りを見せた秋田県立金足農の躍進である。

しかし今回、注目したいのは、今大会の突発的な盛り上がりではなく、ここ数年の中期的・安定的な盛り上がりのほうだ。

甲子園ブームが続いている

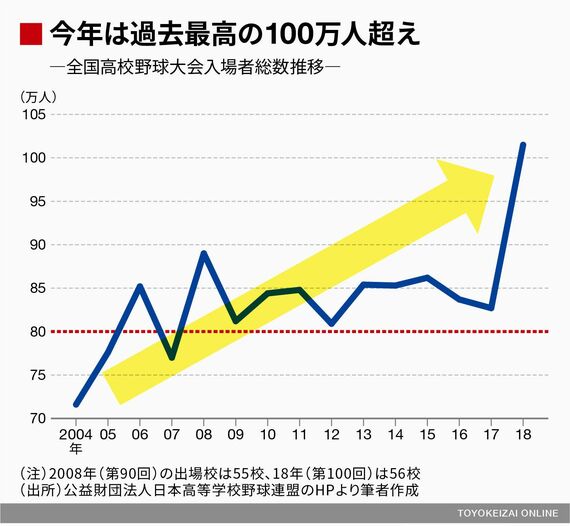

まずは、この15年間の入場者総数の推移を見ていただきたい。

2004年から伸長し、2006年に80万人を突破(早稲田実業・斎藤佑樹投手が「ハンカチ王子」と騒がれた年だ)。翌年70万人台に落ちるも、2008年に80万人を突破してからは、一度も70万人台に落ちることなく、そして今回の100万人突破に至る。つまり、この10年間は「甲子園ブーム」とでも言える状況が続いているのである。

個人的な話で恐縮だが、私は夏の甲子園のファンである。キッカケは2009年の決勝戦=中京大中京(愛知)対日本文理(新潟)を生観戦したからである。

――と書くと、同じく夏の甲子園ファンの方にはピンと来るだろう。8回の時点で10対4と6点ビハインド、優勝のチャンスをほぼ失いかけた日本文理が、怒涛の反撃を開始、9対10と、あと1点のところまで追い詰めた、あの伝説の試合である。

日本文理の怒涛の反撃となった9回表は、球場全体が日本文理の応援席となっていた。球場が一体となって、日本文理を応援する盛り上がりに、私はいたく感動した。そして夏の甲子園に、毎年足を運ぶようになったのである。

そんな私が10年間、甲子園に足を運んで感じるのは。観客の側の変化である。高校野球にあまり詳しくないと思われる家族連れや若者が年々増加しているようなのだ。また彼(女)らは、野球観戦というより、甲子園に足を運ぶこと自体が目的化していると感じる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら