医療費や介護費が増大し続ける中、活用法が模索されているのが医療ビッグデータだ。厚生労働省は公的なデータベースを運用しているが、利用要件の厳しさなどから浸透は不十分だ。その中、民間企業で医療ビッグデータを活用するビジネスが拡大している。

スマホゲームなどを手がけるDeNAも、医療ビッグデータの利用拡大に期待をかける一社だ。

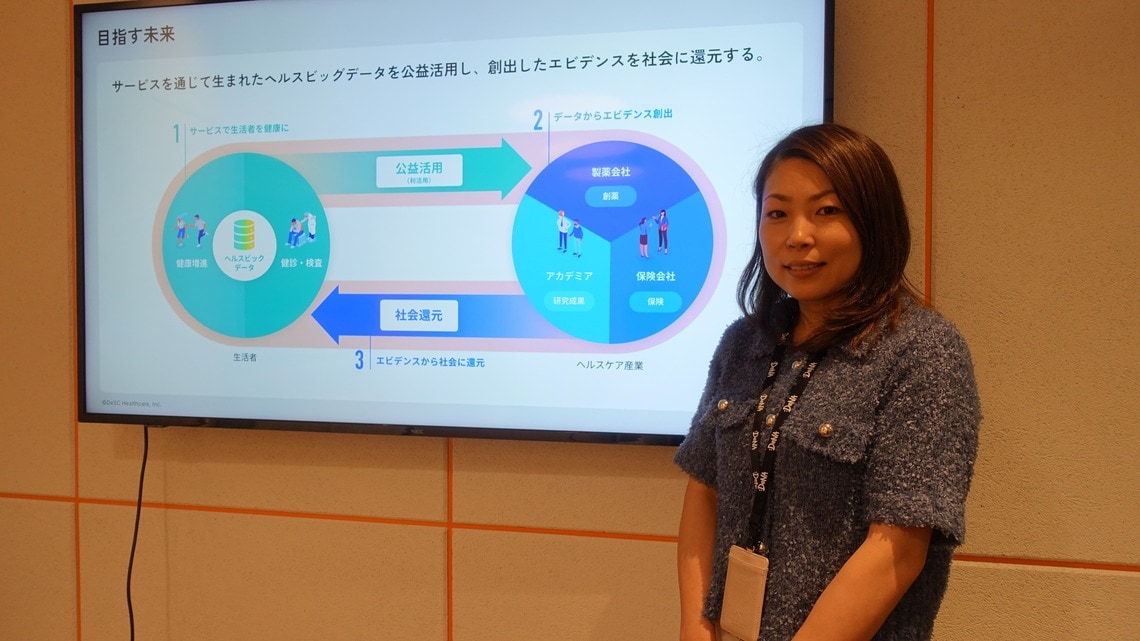

DeNAは、会社員らが加入する健康保険組合や自治体などから集めたレセプトデータ(診療報酬明細書)や健康診断情報を、匿名化して分析。研究機関、製薬会社や保険会社に販売する事業を行っている。

この事業を立ち上げたのは、インダストリー統括部統括部長の幡鎌暁子(はたかま・あきこ)さんだ。幡鎌さんは「医療データの活用が進めば、未来の患者を救うことができる」と話す。

高額療養費制度の議論でも活用された

例えば、病院の専門医が薬を処方しても、クリニックに引き継がれた際に処方量を必要以上に減らされてしまっていることがレセプトデータからわかれば、製薬会社が添付文書などによる医師への情報発信に生かすことができる。

高額療養費制度の自己負担上限額の引き上げが議論された今年2月には、東京大学大学院の五十嵐中特任准教授がDeNAのデータベースを活用して、制度改定の影響について推計。完全に制度の対象から外れてしまう患者が最低でも8万4000人に上ることや、若年層は制度利用による1人あたりの自己負担軽減効果が他の世代より大きいことなどを明らかにした。

幡鎌さんがDeNAに入社したのは2019年。前職では、健保から集めたデータを製薬会社や研究機関向けに提供していた。DeNAに転職して事業を立ち上げた理由は、顧客との調査や研究に関わる中で、健保以外のデータの重要性を実感したためだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら