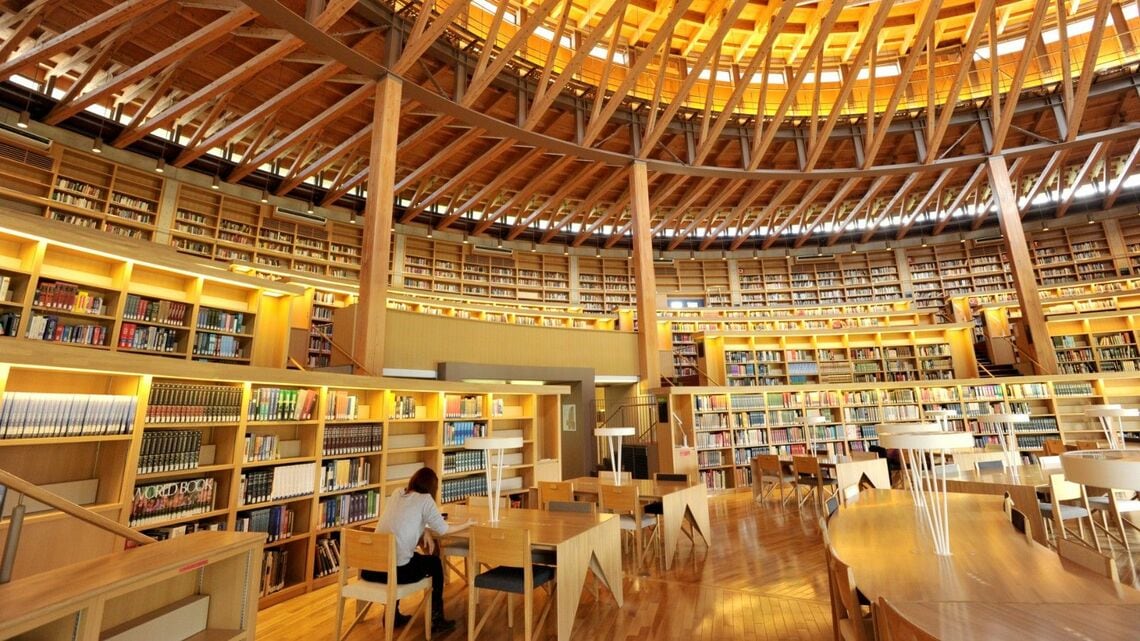

近年、教育のグローバル化への注目が再び高まっている。企業側からのグローバル人材ニーズの高まりやコロナ禍を経た再国際化の流れ、そして少子化の影響が大きい。

第1回でも述べた通り、日本は18歳人口60万人台時代に突入することが確定的となった。日本生まれの大学入学候補者は、少なくとも今後18年間減少する。この状況において海外からの受け入れ留学生を増やすことは、理論的に最もシンプルな解決策の1つだ。

あらためて注目される教育のグローバル化

では、ひたすら海外にプロモーションをして、留学生を大量に呼び込めばいいのだろうか。確かに、個々の大学の学納金収入だけを見れば、それでよいのかもしれない。しかし、日本の社会に次世代のリーダーを送り出していくという最高学府の使命に鑑みると、留学生を大勢教育したからよいという話ではない。

留学生集めがダメだということではない。重要なのは、日本人学生であれ留学生であれ、教育を通じて次世代リーダーを育成し、社会へと送り出すことだ。グローバルな視点では、留学生が日本での学びを持ち帰って、母国で活躍してもらうことも立派な成果である。

ただしローカルの視点、とくに人口減少が続く日本の視点においては、一定の割合で留学生が国内にとどまり、次の地域社会を担ってもらうことは非常に重要である。