規格外のトマトを使ったピザソース、出荷できないちりめんじゃこのせ放題のちりめん丼……。修了生が地場食材を使った商品を次々と生み出しているプログラムが、高知大学の「土佐FBC(土佐フードビジネスクリエイター人材創出事業)」だ。

開設は2008年。県の産業振興計画立案の際、加工食品の出荷額が少なかったことから、「1.5次産業に力を入れるにはそれを担う人が必要」(高知大学の石塚悟史副学長)と、食品に関わる中核人材の育成プログラムを構築した。

製造からマーケティング、ファイナンスまで

特長は食品ビジネスに必要な知識を広範囲に学べることだ。

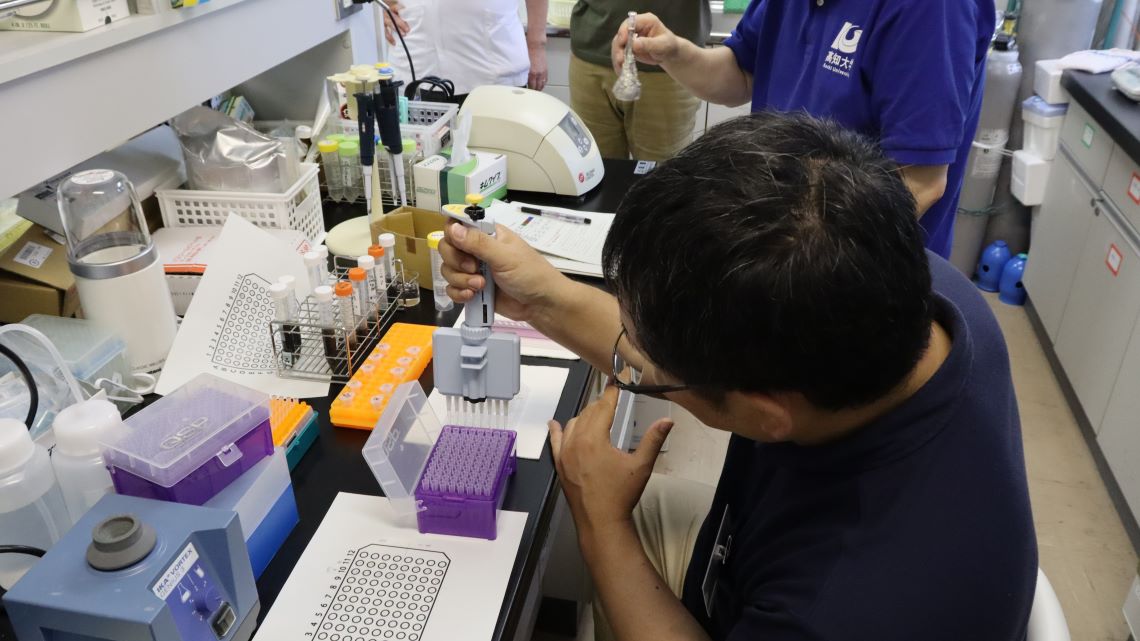

約7カ月(97.5時間)の本科コースは、食品製造、加工や品質管理等の技術から、マーケティングや経営学、ファイナンスまで網羅。大学教員のほか、大手食品会社出身者や地元の事業者が教鞭を執る。平日夜に開講され、すべてオンラインで受講可能。受講料は15万円だ。さらにイノベーション創出基礎コースには、食品の成分分析や粉末化、濃縮などの実習がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら