上で述べた問題を分析するための強力な道具は、GDPデフレーターだ。これはGDP(国内総生産)についての物価指数であり、GDPを構成する各支出項目についてデフレーターが算出され、それらの加重平均としてGDPデフレーターが算出される。

GDPの計算において、輸入は控除項目だ。つまり、ほかの項目が変わらずに輸入が増えれば、GDPは減少する。だから、輸入物価が高騰して、国内物価が不変にとどまれば、GDPデフレーターは、輸入物価上昇率に輸入のウェートをかけた分だけ低下する。

一方、輸入物価の高騰分が国内物価に完全に転嫁されれば、輸入物価の上昇率にウェートをかけた値と国内物価の上昇率にウェートをかけた値とがバランスして、GDPデフレーターの上昇率はゼロになる。この場合、国内物価が上昇しているにもかかわらず、GDPデフレーターの伸び率がゼロになることに注意が必要だ。

コメ価格高騰は重要だが、それだけが原因ではない

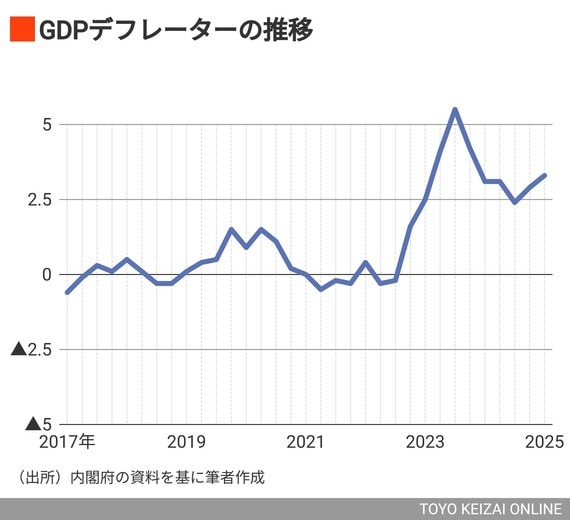

GDPデフレーターの推移を示したグラフを見ると、日本ではGDPデフレーターが上昇しない状況が続いてきた。これは、輸入物価の高騰分が国内物価にほぼ完全に転嫁され、国内要因による物価上昇はほぼなかったことを示している。

つまり、日本の消費者物価上昇は、海外の状況によって引き起こされていたのだ。図を見ると、2021年から2022年中頃にかけてこうした現象が顕著に起きたことがわかる。

ところが、2023年頃からこの状況が一変。GDPデフレーターが急上昇している。これは、2023年以降の物価上昇は国内要因によるものであることを示している。

では、最近時点での消費者物価高騰をもたらしている国内要因とは、具体的には何か。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら