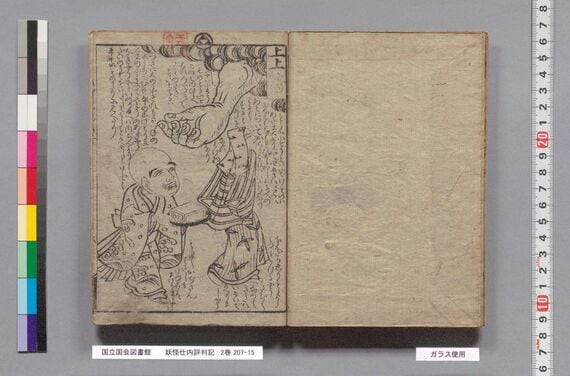

その後も続々と黄表紙を生み出した恋川。ユニークなのが、安永8(1779)年刊の『妖怪仕内評判記』(ばけものしうちひょうばんき)だ。役者評判記のようなテイストで、妖怪たちの化かし方を採点するというもの。豆腐を載せたお盆を持って、ただ突っ立っているという不気味な「豆腐小僧」は、恋川の『妖怪仕内評判記』が初出とされている。

そのほかの黄表紙にも、妖怪や化け物が数多く登場している。恋川の師・鳥山石燕による妖怪画集『画図百鬼夜行』とともに、恋川が創始した黄表紙も妖怪文化の発展に一役買うこととなった。

田沼意次の賄賂政治を揶揄したことも

小島藩で出世をしながら、これだけの作品を描くとはすさまじいエネルギーだが、恋川の場合はクリエーターとしての活動が、仕事で抱えるストレスの発散になっていたのではないだろうか。

天明3(1783)年からは蔦重との交流も始まり、『猿蟹遠昔噺』(さるかにとおいむかしばなし)などヒット作を連発している。

恋川の精力的な活動は、狂歌づくりにまでおよび、冒頭で記したように「酒上不埒(さけのうえふらち)」という狂歌師としても活動。蔦重も「蔦唐丸」という狂歌名で活動していたことを思うと、エネルギッシュな二人はよく気が合ったことだろう。

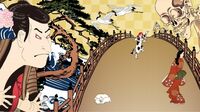

さすがに仕事が多忙で執筆や作画活動をしばしば中断した恋川だったが、絵を北尾政美に任せて、自身は筆に集中するかたちで、天明8(1788)年には『悦贔屓蝦夷押領』(よろこんぶひいきのえぞおし)を、蔦重のもとで発表。

時代背景を鎌倉時代に設定し、源義経を登場させながら、田沼意次のもとで賄賂が横行していることを揶揄した。

だが、大きな話題となったのは、同じく蔦重プロデュースで同年に発表された、喜三二作の『文武二道万石通』(ぶんぶにどうまんごくとおし)のほうだった。鎌倉時代に源頼朝が文武の功績者を調べさせたところ……というもので、現実世界で同じ命令した老中の松平定信を思いっきりイジっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら