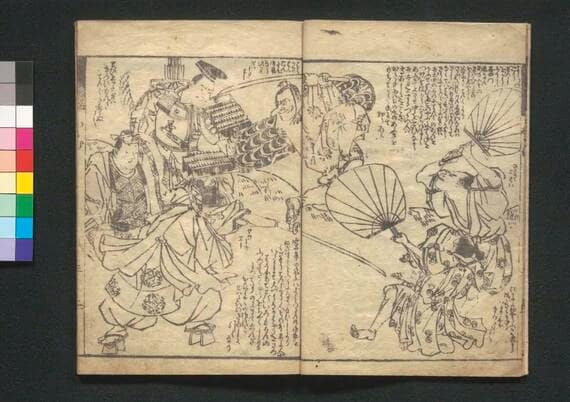

すると、喜三二のヒットが恋川のライバル心に火をつけたらしい。「だったらこんなのはどうだ!」とばかりに、翌年の寛政元(1789)年、『鸚鵡返文武二道』(おうむがえしぶんぶのふたみち)を蔦重のもとで世に出した。この作品でも、絵を北尾政美に任せて、恋川は文章に専念している。

『鸚鵡返文武二道』は、定信が書いた教論書『鸚鵡言』(おうむのことば)を題材にしながら、『文武二道万石通』と同じく「寛政の改革」をバカにしたもの。人々が武勇を競い合った結果、とんでもない方向にいく……という風刺の効いた内容となった。

空前のヒットの後での悲劇

これが空前のヒットとなったばかりに、恋川は定信から出頭を命じられてしまう。病を理由にこれを辞退した恋川だったが、まもなくして死去。大ヒットを放ったのと同じ年に、46歳の若さで生涯を閉じている。

自ら命を絶ったともいわれる恋川。「二足のわらじ」で、己の人生を生き抜いたという自負があったのだろうか。

老中・松平定信による「寛政の改革」の厳しさにうんざりしたのは、庶民だけではない。ほかならぬ11代将軍の徳川家斉も嫌気がさしたらしい。自身で抜擢しておきながら、寛政5(1793)年に定信を失脚させている。

その後、家斉は自身の言いなりになる水野忠成(ただあきら)を老中首座に抜擢。家斉のぜいたくを誰も止められずに、幕府の財政は悪化の一途をたどる。

恋川には何とかあと4年生き抜いてもらい、そんな時代の変わり目を風刺してほしかった。

【参考文献】

松木寛『新版 蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』(講談社学術文庫)

鈴木俊幸『蔦屋重三郎』 (平凡社新書)

鈴木俊幸監修『蔦屋重三郎 時代を変えた江戸の本屋』(平凡社)

倉本初夫『探訪・蔦屋重三郎 天明文化をリードした出版人』(れんが書房新社)

洲脇朝佳「寛政期の歌麿と蔦屋重三郎」(『國學院大學大学院紀要』文学研究科 2019年 第50号)

小沢詠美子監修、小林明「蔦重が育てた「文人墨客」たち」(『歴史人』ABCアーク 2023年12月号)

山本ゆかり監修「蔦屋重三郎と35人の文化人 喜多川歌麿」(『歴史人』ABCアーク 2025年2月号)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら