まるでアナゴが狭い筒の中に自ら入っていくように、規則正しく並んだナノサイズの無数の穴に、狙った気体分子や高分子が入っていく――。

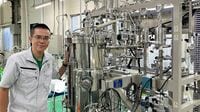

京都大学の北川進特別教授が1997年に開発したのは、そんな不思議な性質を持つ多孔性材料だった。

筆者は3年前、北川さんにインタビューする機会があり、ノーベル化学賞の受賞理由となった多孔性材料「MOF(モフ)」について、開発の経緯からその後の研究の進展、産業化の状況に至るまでをじっくり聞いた。アナゴはその時、北川さんが使ったたとえだ。

MOFとは「Metal-Organic Framework(金属有機構造体)」の頭文字を取った呼び名で、北川さん自身は開発当時、「Porous Coordination Polymer:PCP(多孔性配位高分子)」と名付けているが、英語圏ではMOFと呼ばれることのほうが多い。

内部に無数の穴、1グラムの表面積はサッカー場と同じ

産業化の現状について語る前に、まずはMOFがどんな材料で何が「すごい」のかを紹介しよう。

MOFとは、簡単に言えばいろいろな種類の有機分子(炭素を含む化合物)を組み合わせて作った材料だ。構造はジャングルジム型、ハニカム型などさまざまなタイプがある。骨組み部分は有機分子だが、節の部分はプラスの電荷を持つ金属イオンでできていて、有機分子同士をつなげる接着剤の役割を果たしている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら