小島藩では「中小姓」「小納戸」「取次」「側用人」「用人」「年寄」と順調に出世を果たしている。喜三二と同じく諸藩の渉外担当役である「留守居役」や、判を押す責任者「加判」などの要職を歴任していることから、マジメな仕事ぶりが上役から評価されていたのだろう。

その一方で、恋川は鳥山石燕(とりやま・せきえん)のもとで絵を学んだ。石燕は、幕府の御用絵師であった「狩野派」(かのうは)から独立。妖怪画集『画図百鬼夜行』(がずひゃっきやぎょう)を刊行し「妖怪画の祖」としても名を残している。自身で俳諧もたしなみながら、儒学者、俳人、狂歌人など幅広く交友関係を持った石燕。喜多川歌麿や栄松斎長喜(えいしょうさい・ちょうき)など、数多くの門下生が輩出されており、恋川もそんな一人となった。

石燕のもとで絵の修行に励んだのち、恋川は安永2(1773)年に洒落本『当世風俗通』(とうせいふうぞくつう)の挿画絵師としてデビューする。ちなみに、この作品で文章を担当し、文壇デビューを果たしたのが、朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)だ。二人は時には同志として、時にはライバルとして、お互いによい刺激を与え合う親密な関係になっていく。

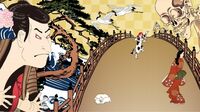

恋川がターニングポイントを迎えたのは、デビューから2年後のこと。絵も文章も恋川が担当した『金々先生栄花夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)が安永4(1775)年に鱗形屋から出版されると、一大センセーションを巻き起こしたのである。

「黄表紙」の創始者として筆を振るった恋川

『金々先生栄花夢』のあらすじは、貧しい田舎者が栄華を望んで江戸の町を目指すものの、餅屋で餅ができるのを待っている間に「栄華の後に結局、落ちぶれてしまう」という夢を見て「人間一生の栄華などはかないものだ」と、無常を悟って田舎に帰るというもの。

『金々先生栄花夢』が画期的だったのは、これまでのように子ども向けの草双紙のスタイルをとりながらも、ウィットに富んだ大人の笑いをちりばめたという点にある。『金々先生栄花夢』の表紙の色から、これ以後の草双紙は「黄表紙」(きびょうし)と呼ばれた。

翌年には恋川の作画による黄表紙第二作として『高漫斉行脚日記』(こうまんさいあんぎゃにっき)を発表。天狗が主人公の高漫斉とその弟子たちを魔道に引き入れようとする物語で、好評を博した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら