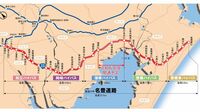

(写真:1964年6月10日、東洋経済写真部撮影)

上の写真では、高速道路の周りに広がる水辺が、運河ではなく海のよう。遠方に見えるのは羽田空港のようだ。60年代初頭の羽田付近は未だ江戸前の漁場であり、隣り合う大森地区では海苔の養殖も行われていた。

失われた、江戸以来の水都・東京の風景

高速道路の建設のためには、そうした漁業権の補償のほか、海沿いの軟弱地盤地域での土木工事、空港近くでは、海老取川の川底を沈埋函工法で渡るトンネル工事、森ケ崎では船の航路を橋梁で渡るなど、数々の困難を克服する必要があった。

オリンピックに際して、海外からの玄関口となる羽田空港と都心をつなぐ羽田線の建設は特に重要視されたものだったが、湾岸部の芝浦〜勝島〜鈴ヶ森は63年、そして、鈴ヶ森〜平和島空港西は64年8月2日に開通。

そして、浜崎橋ジャンクションから芝公園、渋谷駅付近の区間はオリンピック開会の9日前の10月1日開通というギリギリのスケジュールでなんとか完成した。

その首都高速1号羽田線も、開通から50年以上を経て老朽化。現在、東品川桟橋や鮫洲埋立部などでの更新事業が行われている。

トピックボードAD

有料会員限定記事

ライフの人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら