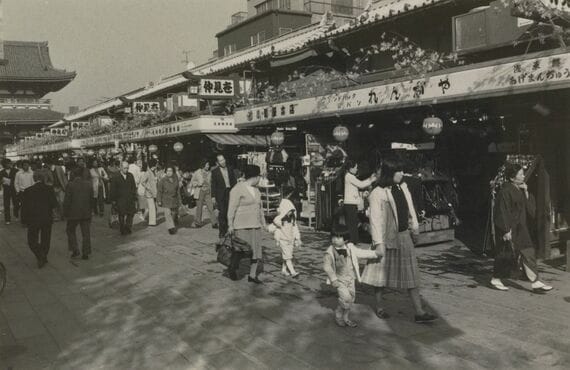

その1960年代の浅草の写真の街を見ると、街にはまだまだ和服姿の人が見られ、仲見世商店街にも和装用品、帯、袴などの店が並んでいる。

1960〜1970年代は映画に代わってテレビが普及した時代。浅草六区の興行街は寂れ、それまでこの街で親しまれてきた浅草オペラ、軽演劇や演芸、女剣劇なども、テレビ時代には過去の遺物と受け取られるようになっていった。

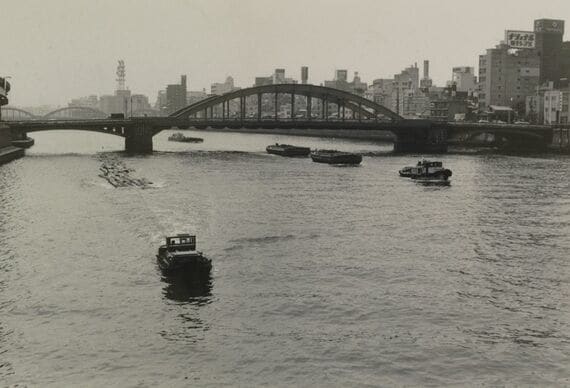

この時期の浅草では、隅田川の水辺空間の魅力が失われたことも大きなマイナス要因となる。

戦後、隅田川の水は工場排水や生活排水で汚染され、川の周辺には悪臭が漂うようになり、情緒のあった水辺風景も、治水のためにコンクリート製の切り立ったカミソリ堤防で覆われて、人と街が隔絶されるようになった。江戸時代から隅田川沿いの水辺の風情を売り物として栄えてきた浅草、柳橋、日本橋芳町、両国などの街は、この高度経済成長期に、川の悪臭とカミソリ堤防によって本来の魅力を失っていった。

1960年代後半には町おこしイベントを開催

とは言っても、浅草の老舗や飲食店はその状況をただ見過ごしているわけにもいかない。商店会や老舗の主人たちはこの時期にさまざまな打開策を練ったようだ。1960年代後半には浅草おかみさん会が結成され、サンバカーニバルなどの町おこしイベントを開催。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら