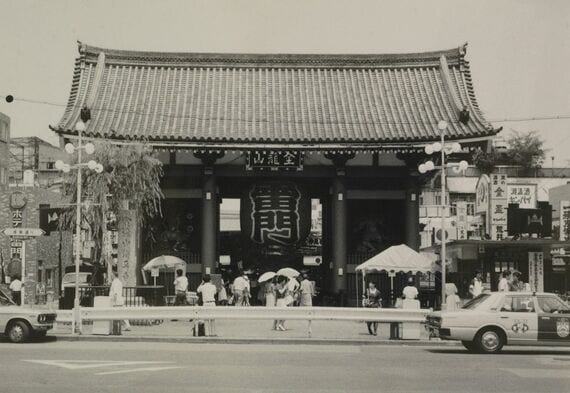

浅草が常に多くの人で賑わったのは、浅草寺への初詣、三社祭、夏のほおずき市、浅草に近い鷲神社の酉の市、年末の羽子板市といった年中行事の場であった(写真:1982年12月、吉野純治撮影)

この頃しみじみと感じるのは「昭和は遠くなりにけり」ということだ。昭和最後の年1989(昭和64・平成元)年からすでに36年が過ぎ、当時を知らない世代も増えている。

このほど、今年で設立130周年になる東洋経済新報社の写真部に保管されていた昭和の街角写真がデジタル化された。本連載では、そこに写し出されている風景から時代の深層を読み取っていく。

第8回となる今回は、「浅草」の写真を紹介する。

浅草寺から吉原は歩いて20分ほど

隅田川沿いの街・浅草は、江戸以来、浅草寺の門前町として栄えてきた。周辺には芝居小屋が並ぶ猿若町、さらに北側には今年の大河ドラマ「べらぼう」の舞台でもある幕府公認の遊郭・吉原があり、一帯は遊興の地として賑わってきた。

明治になると、雷門から仲見世一帯、浅草寺境内、現在の花やしき遊園地や、「六区」と言われる映画館や芝居小屋の並ぶ興行街までの地域全体が「浅草公園」として都市公園に指定され、寺社参詣、飲食、演劇、映画などを楽しむ庶民のレクリエーションの場となってさらなる繁栄を続けた。

(写真:1983年8月、吉野純治撮影)

トピックボードAD

有料会員限定記事

ライフの人気記事

無料会員登録はこちら

ログインはこちら