ポルトガルらしい丸くカーブした角部屋には暖かい陽光が差し込み、リフォームしたての新しい木材の匂いがまた好印象で、テラスは古くて狭いがそこから子供が通うことになるはずの近所の公立小学校と中学校の門も見える。窓からはほんのり潮のかおりのする風も吹き付けてくるのもリスボンらしくて心地良い。私たちは直感の判断に任せ、その家へ越すことに決めた。

しかし、家が見つかったからといってすぐにそこで暮らしをスタートさせられるわけではない。不動産屋の計らいで持ち主との契約は早めに進めてもらい、鍵も手渡されたが、生憎バカンスシーズンに入ってしまったので、水道やガスは手続きをしたところですぐに使えるわけではなかった。

さまざまな手続きに奔走し、その家での暮らしを始めるのに最低限必要なものを調達して運び込むという毎日を送っていたある日、入り口の前に幾つもの水の溜められたタライやバケツが並べてあった。驚いていると、私たちの戻ってきた気配を察したのだろう、向かいのアパートのドアが開き、精悍でハキハキとした華奢なおじさんが姿を現した。「水が使えなくて不便しているでしょう」と声をかけてきたその人は、不動産屋さんによると、建物の住民の1人である“年輩の独身者”アメリゴだった。

リスボンの頑固で親切な友人

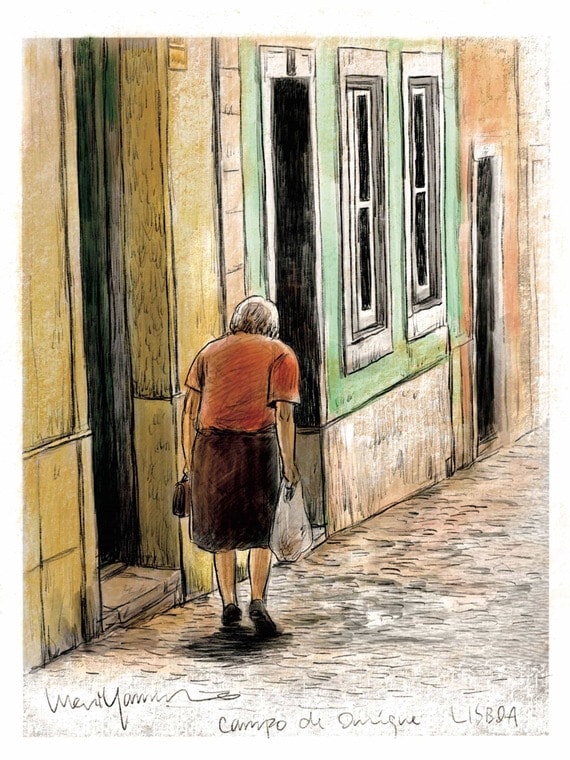

アメリゴはその家で生まれてから同じ場所に50年間住み続けてきたという、いわばその建物全体の主のような存在である。老いた母親は近所で1人暮らしをしながら、夕飯の準備のために毎日アメリゴの家に通っていた。アメリゴはリスボンの役所に勤める公務員だったが、瓶底のような眼鏡にぼうぼうに髭を生やしたその姿には人を容易に寄せ付けない彼の人柄が垣間見えた。会えばポルトガルが抱える社会問題をあれこれと語り、決してこの国が外の人が思っているほど住み心地の良い場所ではないということを仄めかす。あなたたちは偏屈詩人のペソアが好きだというから、少しはポルトガルを別の角度から捉えているのかもしれませんけどね、と優しく微笑みつつも、アメリゴのポルトガルを語る言葉には媚や嘘はまったく無い。おそらくその集合住宅の中でも特異な存在であることが憶測できたが、どういうわけか、我々の猫はこのアメリゴに尋常ではないシンパシーを抱くようになり、ドアを開けるとさっさと彼の家の中へ入っていき、しばらく帰ってこない、という日もあった。アメリゴは私たち家族にとってリスボンで一番最初にできた、頑固で親切な友人だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら