2021年の合計特殊出生率が1.30に低下し、戦後最低だった2005年の1.26に迫る勢いで少子化が進行しています。

相変わらず少子化危機論を展開するメディアも多いのですが、当連載で繰り返しお伝えしている通り、そもそも合計特殊出生率の対象年齢である女性の15~49歳の絶対人口が減っている「少母化」である以上、出生数が減るのはわかりきった話です(参考:少子化問題に決定的に欠けている「少母化」視点)。

婚姻数が減れば自動的に出生数は減る

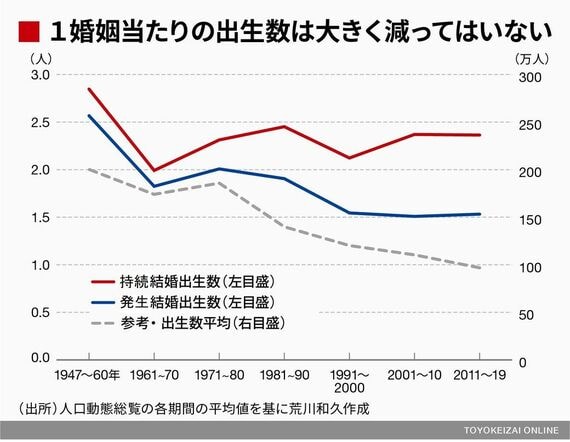

婚姻数も2018年の令和婚効果を除けば、減少の一途をたどっており、婚外子の少ない日本においては、婚姻数が減れば自動的に出生数は減ります。

離婚を考慮しない「発生結婚出生数(婚姻数に対してどれくらいの出生があったか)」でみれば、1990年代以降ずっと1.5人で変わらず推移しています。

つまり、婚姻数を1つ増やすということは計算上1.5人の子どもが生まれるということを意味します。逆に、婚姻が1組減れば1.5人の出生数が減るわけです。

つまり、少子化とは「母親となる対象の女性人口の減少」と「婚姻数の減少」の2つの減少によってもたらされている構造上の問題であるということです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら