「御上先生」から学ぶ"教え合い"勉強法の秘訣。生徒同士が教えることで成績向上にもつながる

―――『御上先生』の作中で、生徒同士が教え合うシーンが多くみられました。このような教え合い勉強法には、どのような効果があるのかについて、教育学的な観点で教えていただけますか?

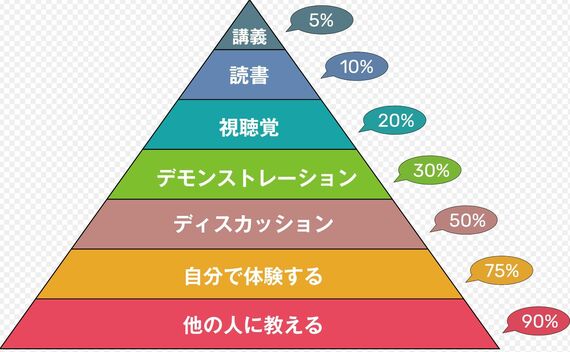

前提として、「ラーニングピラミッド」というものがあります。これは学習の方法と、学習の定着率の関係を示した図です。

※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

どのような勉強法をするかによって、学習定着率が変わってくるということが示されています。

例えば、普通に授業を受けるだけでは学習の定着率は5%程度で止まってしまいますが、自分で演習問題を解いたり、ディスカッションを行うことで定着率は30〜50%に上昇していきます。

そしてこの中で、最上位に位置していて、特に定着度が高まるのが、他者に勉強を教える行為です。他人に物事を教えると、「教科書の内容を読み上げる」「断片的な知識をつぎはぎして解説する」といった通常考えられる勉強法以上に、能動的に自分の脳で考えたうえで、理論を組み直すことができるようになります。この過程によって学習内容が記憶に定着するのです。

アクティブリコールとの違い

―――なるほど。『御上先生』では他の勉強法、例えば「アクティブリコール」なども紹介されていましたが、それらとの違いは何でしょうか。

確かに、第2話で「アクティブリコール」が取り上げられていました。この学習法は「自発的に(=active)思い出すこと(=recall)」に主眼をおいた学習法であって、自分ひとりで完結する学習法です。

一方で、友達同士で勉強を教え合う行為は、「ピアサポート」に該当する行為です。ピアサポートは、同僚・仲間(=peer )を助ける(=support)のごとく、対等な関係で互いに支え合う行為のことです。

つまり、友達同士で勉強を教え合う勉強法は、複数の人間の間における双方向的なコミュニケーションに主眼をおいた勉強法でもあるのです。

この勉強法のいいところは、自分とは別の人間を配置することで自分が持っている情報をどのように論理立てて伝えるか、改めてじっくり考えることができる、という点です。これは、ひとりで勉強しているだけではできないことです。自分の言葉で話したり、書いたり、伝えたりすることを通じ、今一度インプットしたことを咀嚼すれば、自分の中での理解度を自然と引き上げることができるのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら