これは企業規模によらず観測されることだが、とくに大企業の場合に顕著に見られる。つまり、大企業では賃上げの必要性が高まっていると考えることができる。本稿の冒頭で「従業員規模の大きい企業のほうが賃上げ率が高い」と述べたが、これはいま述べた賃上げへの必要性を反映したものかもしれない。

中小企業は賃上げのために利益を削っているか

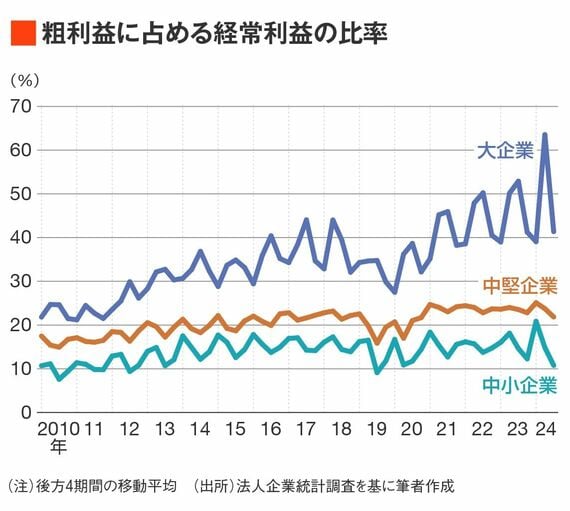

次に、経常利益に対する分配率の推移を見てみよう。大企業においては、2010年から現在までの期間を通じて、継続的に上昇している。とくに、2022年以降のインフレ期における上昇が著しい。

ヨーロッパでは、ここ数年間のインフレに便乗して企業が利益を増やすことが「強欲資本主義」と呼ばれて非難されている。同様の傾向が日本の大企業についても見られるわけだ。

中堅企業と中小企業においては、コロナ前はあまり大きな変化がなかった。中小企業においては、この状況はコロナ後も変わらない。ただし中堅企業においては、コロナ前に比べて若干の高まりが見られる。

賃上げについて一般的に抱かれているイメージは、次のようなものだ。

「大企業には賃上げをする余裕がある。しかし、中小零細企業にはその余裕がない。転嫁をしようとしても、取引上弱い立場にあるため、転嫁できないからだ。他方、人手不足のために賃上げをせざるをえない。したがって、利益を削らざるをえない」

ところが実際には、中堅、中小企業における利益分配率はあまり変化していない。少なくとも低下しているわけではない。これを見る限り、「中小企業は賃上げのために利益を削っている」とは、必ずしもいえない。

以上のデータは、中小企業であっても、かなりの程度の賃上げが行われ、しかも利益が減少していないことを示している。したがって、賃上げが消費者物価に転嫁されていることを示唆している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら