賃金が決まるメカニズムとしては、まず「売上高-売上原価」で計算される粗利益が決まる。そして、粗利益から賃金が支払われ、利益が分配される。分配率は長期的には一定の値になるが、短期的にはさまざまな理由でその値から乖離することがある。

以下の分析では「法人企業統計調査」のデータを用いるが、工場労働者の賃金の一部が売上原価の中に含まれている。したがって、「売上高-売上原価」で算出された粗利益は、正確には付加価値と一致しない。年報では付加価値のデータが示されているが、四半期報では算出されていないため、ここでは付加価値の代理変数として粗利益を用いている。

また、「賃金」として、本稿では従業員の給与・賞与を取ったが、これに役員報酬や厚生福利費などを加える必要があるかもしれない。

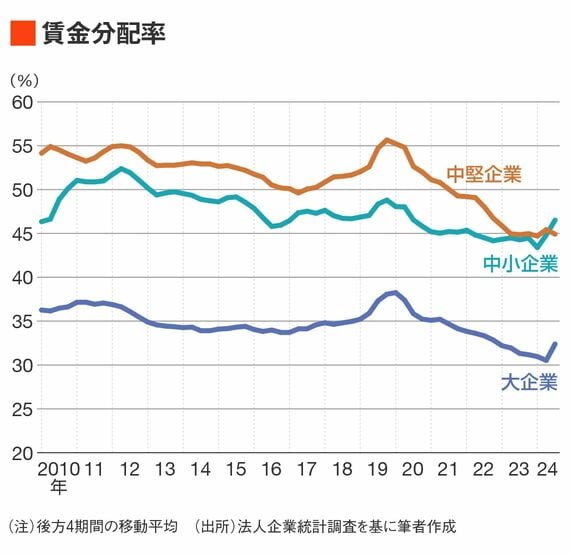

ただし、本稿においては、労働分配率の水準そのものより、その変化を問題にしているので、以上のことはあまり大きな問題ではないと考える。なお、賃金分配率の値はボーナスの影響などで季節変動が激しいので、当該四半期を含む後方4期間の移動平均を採用した。

賃金が上昇する3つのケース

賃金が上昇するのは、次の3つの場合だ。1つ目は生産性が上昇することによって付加価値が増大する場合、2つ目は賃金の分配率を高める場合、そして3つ目は賃上げ分を売上高に上乗せし、取引の次段階に転嫁する場合だ。

では、現在の日本で生じている賃上げは、これらのうち、どのメカニズムによって行われているか。

第1に、生産性が上昇しているわけではない。では、賃金の分配率は高まっているだろうか。これについて、資本金10億円以上の「大企業」、1億円以上10億円未満の「中堅企業」、1000万円以上1億円未満の「中小企業」に分けて分析してみたい。

賃金分配率の値は長らく一定だったのだが、コロナ禍で上昇した。これは、利益が減少する中で賃金を引き下げなかったためだ。

ところが、コロナ後にその反動が生じ、賃金分配率が低下した。現在の水準は、コロナ前の水準よりかなり低い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら