追い込まれた末に反転攻勢に乗り出した王者は、再び浮上することができるのか――。

2020年にNTTの完全子会社になった稼ぎ頭NTTドコモ。2022年にNTTコミュニケーションズ(コム=現NTTドコモビジネス)などを傘下に置く形で事業の再編が進められた。再編前は売上高、利益とも“業界3番手”となっていたドコモを強化すべく、とくに成長領域である法人事業の運営を効率化する狙いがあった。その後、当の法人事業、金融を軸とする非通信事業(スマートライフ)は堅調に成長を続ける一方で、本業のコンシューマ通信事業が今、大きな苦境に立たされている。

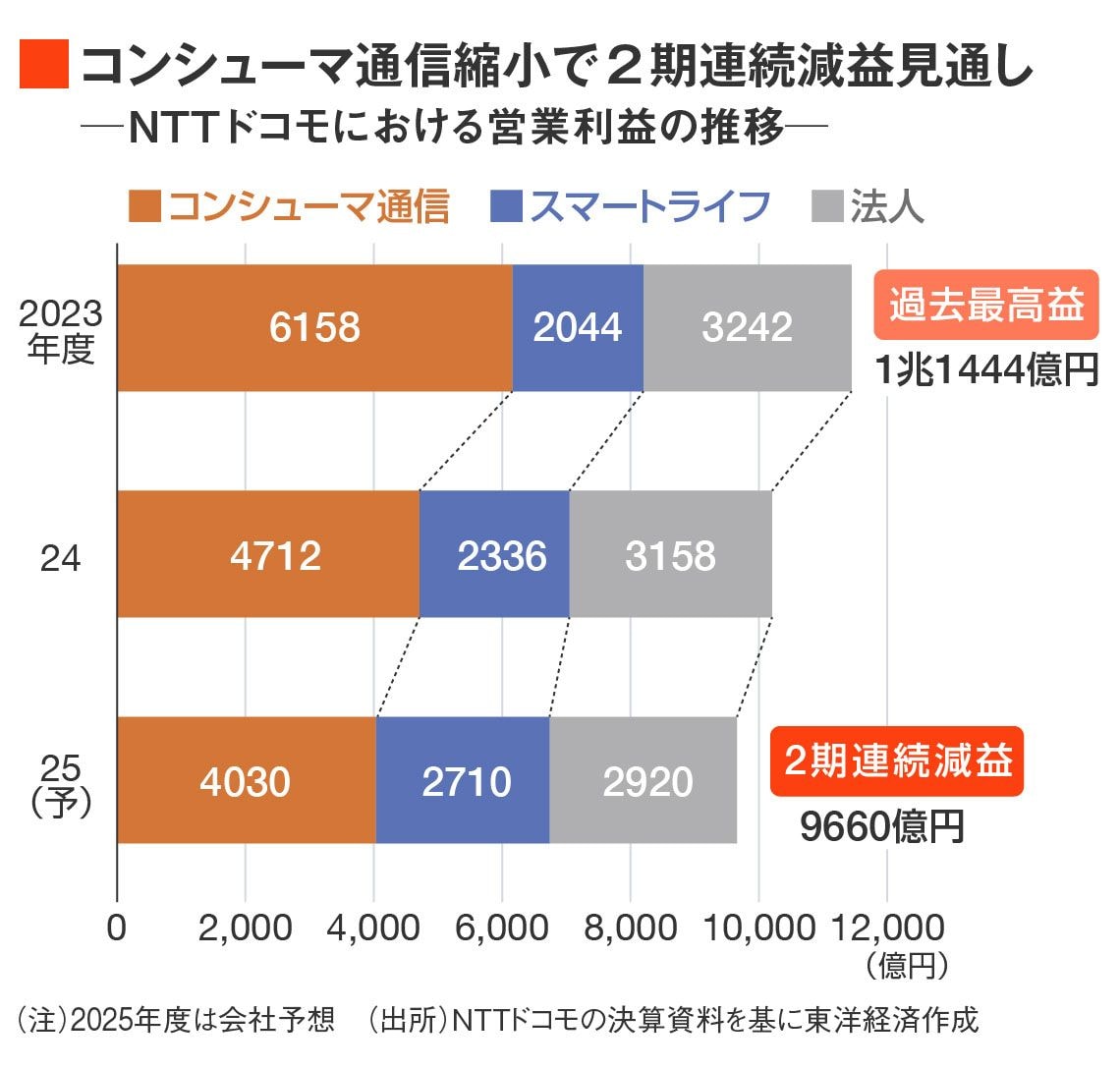

業界関係者に衝撃を与えたのが、5月の決算発表だ。前2024年度の業績は売上高が2023年度比1.2%増の6兆2131億円、営業利益が同10.8%減の1兆0205億円で、過去最高益の2023年度から一転して大幅減益となった。さらに同タイミングで示された今2025年度の業績予想は売上高が前期比2%増の6兆3360億円、営業利益が同5.3%減の9660億円で、2期連続減益の見通し。利益予想のベースだけで見ると、競合のKDDI、ソフトバンクを下回る“業界3番手”の水準だ。

最大の減益要因は、本業であるコンシューマ通信事業だった。2023年度に6158億円あった営業利益が、2025年度に4030億円まで落ち込むと予想されており、2年で2000億円超減少する計算になる。顧客基盤縮小などに伴ってモバイル通信収入が低下し、それを将来的に改善するための販促強化やネットワーク通信品質の改善に向けたコスト増が利益を大きく下押しする構図だ。

減益で「管理職のボーナスは3割減」

利益低迷の影響は、現場の管理職の給与にも及んでいるようだ。あるドコモの管理職は「インフレが進んでいるにもかかわらず、今年度のボーナスが大幅に下がった。おそらく一般社員よりも低くなるのではないか」と嘆きを口にする。ドコモは個別の賞与の状況について詳細を開示していないが、業績などに連動するような形で「非組合員の管理職が3割ほど、役員が半分ほど減った」(複数のドコモ関係者)との声が上がる。

ドコモが突如、利益を削ってコストを投じる方針に転じたのには、市場での存在感低下が背景にある。「ドコモはずっとシェアを落としてきた歴史があり、同じように続けていればいずれ2番になる。今はもう限界だ。今年は必要な投資をやり切る年にする」。NTTの島田明社長はそのように強調する。

固定電話が中心だった1991年にNTTから分離したドコモ。当時契約数シェアが6割超を占めた携帯電話はその後急速に普及し、1999年に開始した「iモード」が一世を風靡した2000年代もドコモは圧倒的な高シェアを維持した。ただ、総務省の調査では2009年度末で50%に上ったシェアは、足元の2024年度末時点で33.9%まで落ち込む。なぜ、ドコモはシェアを落とし続けたのか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら