公社時代のレガシーを背負うNTT東西。始動したメタル固定電話の10年がかりの縮退計画、地球25周分の銅線は鉱物市場を揺るがす「埋蔵金」に?

移りゆく、日本を支える通信基盤。国内インフラの守護者が抱える「レガシー(遺産)」の行方とは――。

NTT東日本とNTT西日本は9月29日、メタル(銅)設備を利用した加入電話(固定電話の代表的サービス)について、2035年度までをメドに、光回線やモバイル網を活用したサービスに段階的に移行する方針を発表した。現在も契約数が1100万を超える加入電話の利用者の利便性に影響が出ないよう、広く周知し、理解を得ながら移行を進める10年がかりの「メタル縮退」は、相当な難事業になることが想定される。

大移行を決めたのは、加入電話の利用減が止まらず、老朽化する設備が2035年ごろに維持限界を迎え、持続可能なサービス提供が困難になると見込まれるためだ。ある総務省関係者は「縮退には多額のコストを要する。世界でメタルを巻き取った国は、まだ存在しないのではないか」と驚く。

利用減が続く赤字のメタル電話

NTT東西は、国民生活に不可欠な「ユニバーサルサービス」として、固定電話を全国に提供するよう長く法律で義務づけられてきた。加入電話はNTTが民営化された1985年時点の中心的な通信手段だったが、通信サービスはその後急速に進化。インターネット回線を使った電話やブロードバンド、携帯電話が普及し、通信インフラの中心は光ファイバーや携帯基地局に移行している。

とりわけNTTは「光」の技術に強みを持ち、メタルより大容量で高速通信が可能な「光ファイバー」の普及に世界でも先行して取り組み、固定回線の設備は光ファイバーが主流になっている。そうした中、従来型のメタル回線を使ったサービスは利用が縮小する一方、設備の老朽化も進行してきた。

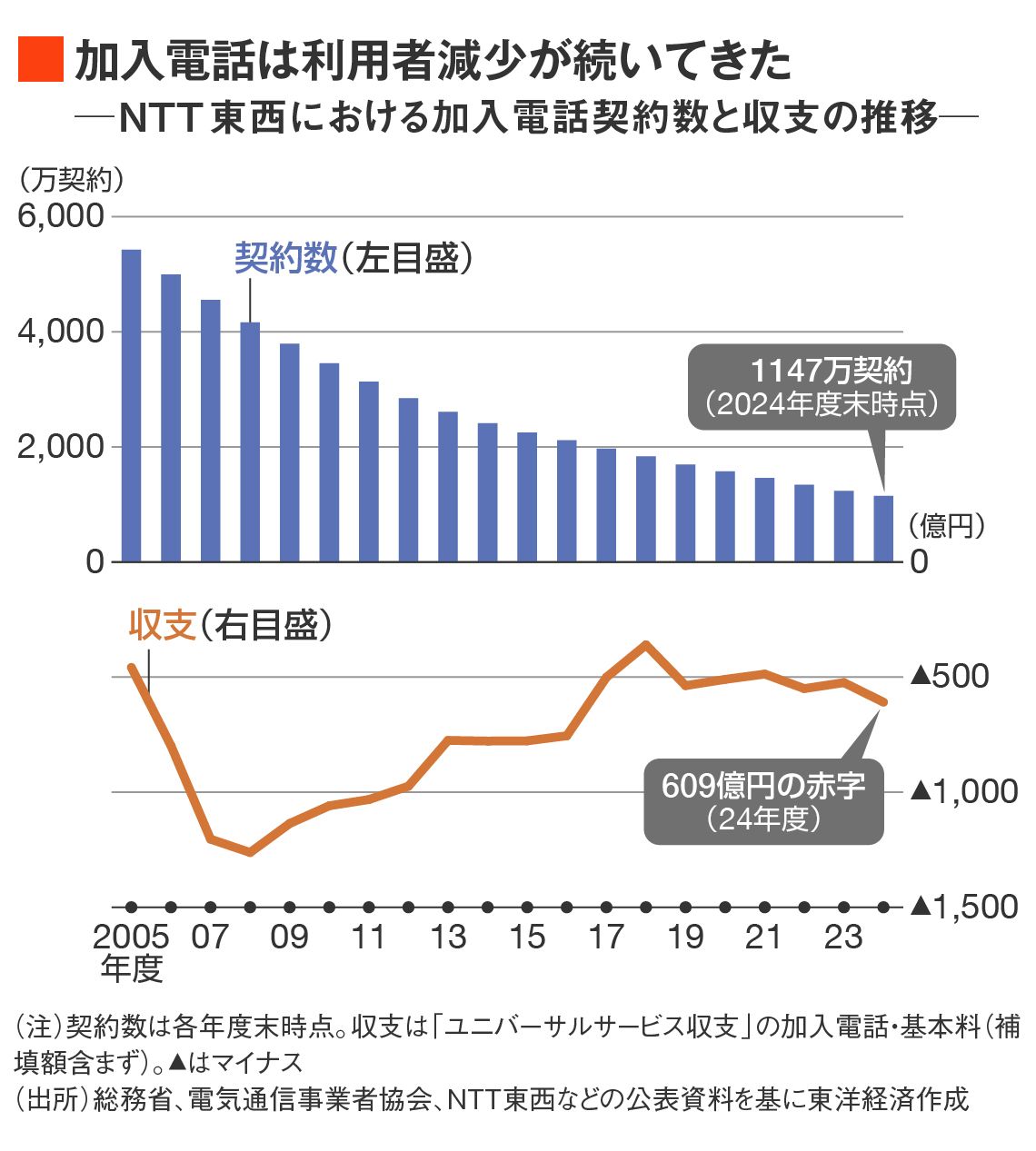

総務省によると、NTT東西の加入電話契約数は2024年度末時点で1147万となり、5000万超だった20年前と比べ約5分の1まで減少。収益面では、全国一律のユニバーサルサービスの提供義務に基づき離島や中山間部を含めた不採算地域でもサービス展開をしてきたことから、赤字構造が続く。

例えば、ユニバーサルサービス収支の加入電話(基本料)では、2024年度で609億円の営業赤字が発生。一部は業界団体の基金で支援されているものの、赤字の大部分はNTT側が負担している実態がある。今後メタル回線からの移行が進めば、固定電話事業の採算性が改善すると期待されている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら