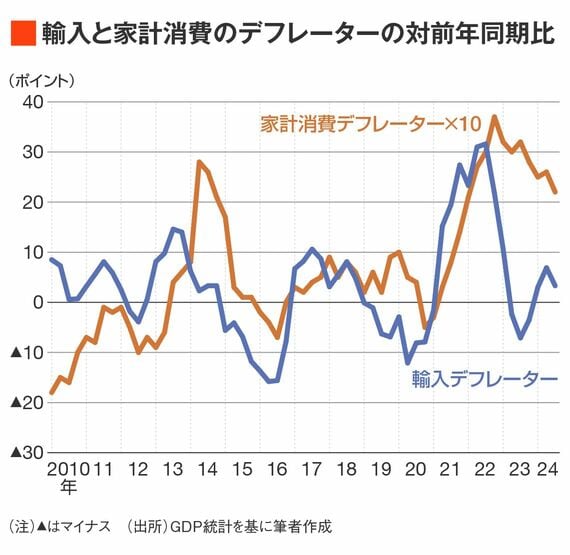

これは、GDP統計における輸入と家計消費のデフレーターの比較からも裏付けられる。家計消費のデフレーターとは、消費者物価とほぼ同じようなものであり、図では対前年同期比を10倍した値としている。

データでは、2023年以降、輸入物価が顕著に下落しているにもかかわらず、家計消費のデフレーターは上昇している。これは、従来とは違う動きだ。

従来は、輸入物価が上昇すれば消費者物価も上昇したが、物価が下落するときには消費デフレーターも下落する傾向にあった。一方、最近は、輸入物価が顕著に下落しているにもかかわらず、消費者物価が上昇している。

これは、企業が賃上げ分を販売価格に転嫁した結果であると解釈することができる。このため、輸入物価が落ち着いているにもかかわらず、消費者物価が値上がりしているのだ。

「現在の価格高騰は、海外インフレと円安によるものだからやむをえない」と考えている人が多い。しかし、この認識はまったく間違っている。

いつになっても実質賃金は上昇しない

総務省が2月7日に発表した2024年の「家計調査」によると、2人以上世帯の実質消費支出は前年比で1.1%減少した。インフレによって支出が減少している。文字どおりのスタグフレーション(景気後退下での物価上昇)だ。

転嫁によって賃金が上がっている限りは、実質賃金はいつになっても上昇しない。石破内閣は実質賃金の引き上げを目標にしているが、現在の賃上げのメカニズムが続けば目的達成は不可能であることを認識する必要がある。

問題の根源は、生産性の上昇なしに賃上げが行われていることである。実質賃金の引き上げのためには、生産性の向上が不可欠だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら