連合から2026年の春闘賃上げ率の基本構想が示された。注目は実質的に連合側の賃上げ目標に相当する「賃上げの目安」だ。これは「賃上げ分3%以上、定昇相当分込みで5%以上」とされた。

25年春闘の目安も「5%以上」であり、昨年と同水準の目標設定となっている。生活者実感を重視して「実質賃金1%」の記載も加えられており、「名目3%・インフレ2%・実質賃金1%」の経済状況を目指すことを明示した。

政府も「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」で「実質賃金1%上昇のノルムの定着」を示しており、軌を一にした形だ。今後、労働者側からの要求水準や妥結結果が公表されるにつれ、来年の賃上げの姿が徐々にみえてくることになる。

「春闘に注目」(日銀植田総裁)とは言うものの…

春闘賃上げ率は組合の賃金交渉の結果を包括したものであり、日本銀行をはじめとする政策当局が来年度の賃金上昇を推し量るうえで最も重要視する指標の一つだ。

しかし、今回指摘したいのは、この春闘賃上げ率が全体の賃金動向をうまく追えておらず、「アテにならない」指標になりつつある点である。特に、25年度の賃金上昇率が春闘賃上げ率の示す数字を大きく下振れており、多くのエコノミスト、またおそらく日銀にとっても誤算が生じている。

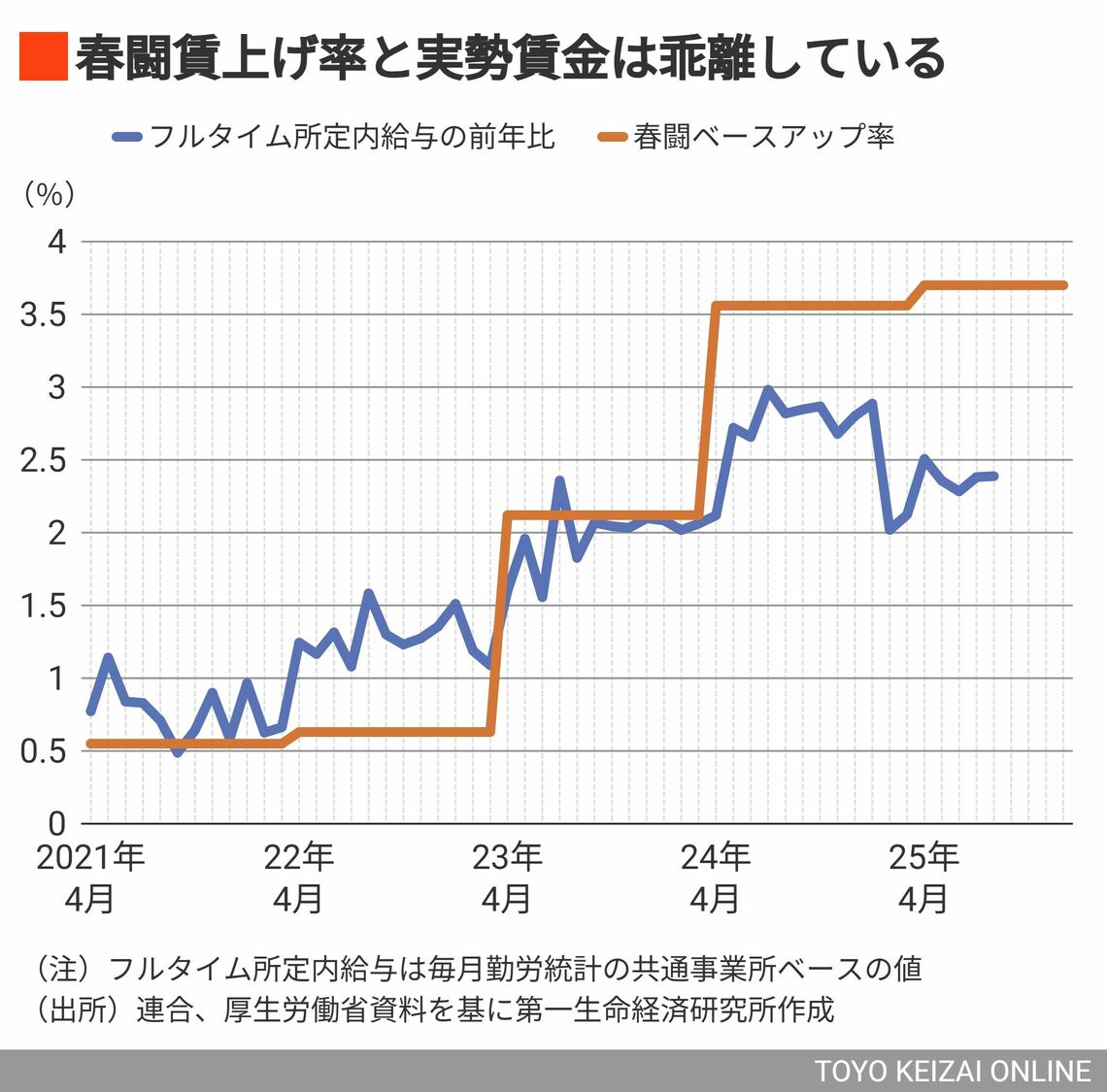

図では、春闘賃上げ率結果におけるベースアップ(ベア)率と実際の賃金統計におけるフルタイム労働者の所定内給与(基本給)を比較している。

定期昇給分を除いたベースアップ率とマクロのフルタイム基本給との概念は近い。23年度の春闘ベースアップ率が2.12%であったところフルタイム基本給も2%程度であり、両者の伸び率の水準感は一致していた。

しかし、ベースアップ率が3.56%まで加速した24年度の基本給の伸び率は3%弱程度と、実勢賃金は春闘賃上げ率から下振れた。そして、25年度の春闘ベア率は3.70%へさらに加速したものの、実勢賃金は2%台半ば程度にとどまっている。

春闘賃上げ率と実際の賃金伸び率の乖離が広がっている状況にある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら