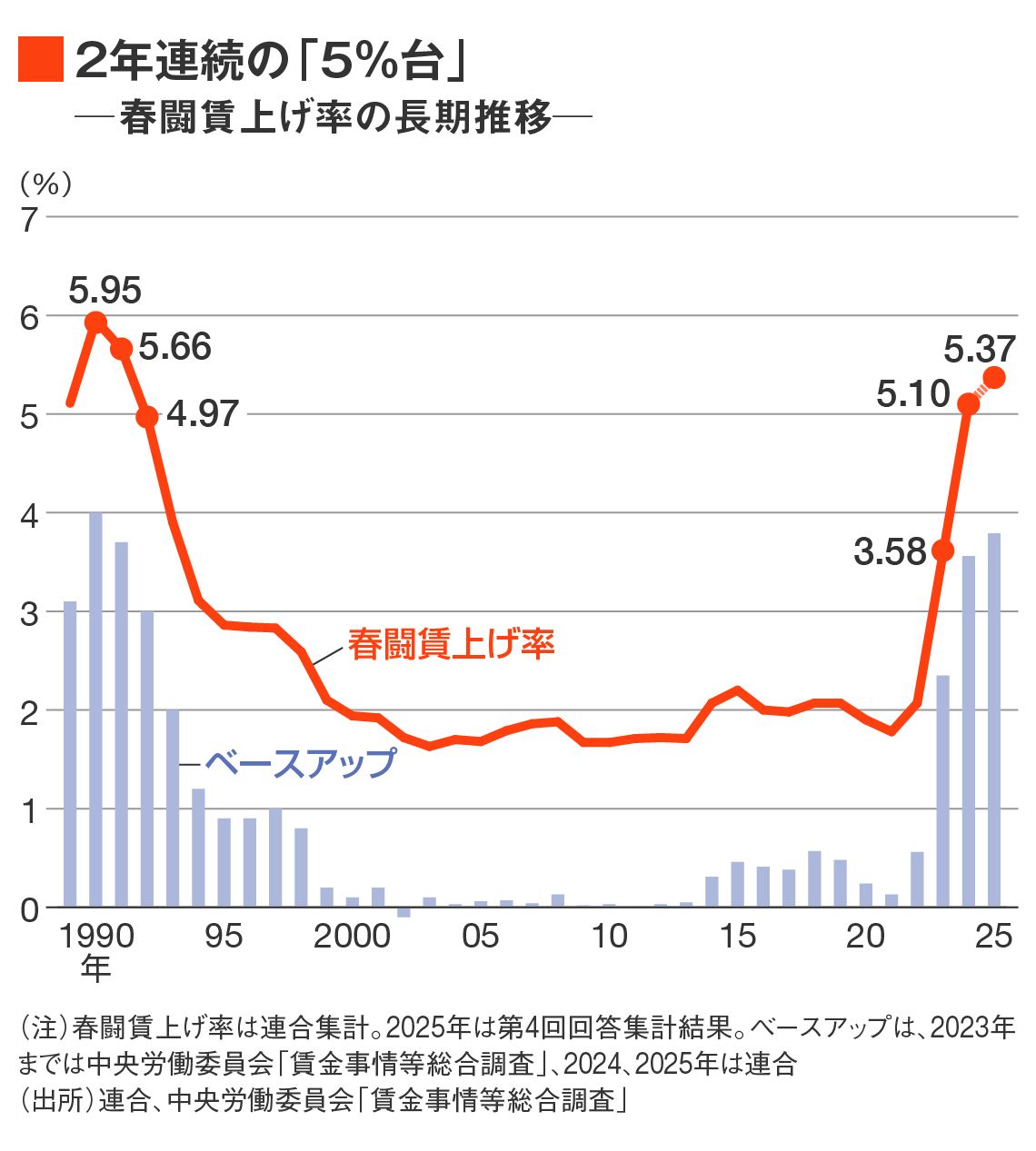

連合が4月17日に公表した「2025春季生活闘争 第4回回答集計結果」によれば、2025年の平均賃上げ率は5.37%(前年実績比プラス0.27%)、ベースアップに相当する「賃上げ分」は3.79%となった。

2025年の春闘賃上げ率が、33年ぶりの高水準となった2024年(5.10%)に続き5%台となることはほぼ確実とみられる。

本格的な賃上げが実現した背景には、賃上げ率を左右する労働需給、企業収益、物価の3要素がいずれも大きく改善していることがある。

労働需給を反映する代表的な指標である有効求人倍率は横ばい圏で推移しているが、引き続き1倍を大きく上回る水準となっており、失業率が2%台半ばで推移するなど、労働需給は引き締まった状態が続いている。また、法人企業統計の経常利益(季節調整値)は過去最高を更新し、消費者物価上昇率は3%台で高止まりしている。

そのうち決め手になったのは何か。

「人手不足」は最近始まったわけではない

賃金に関して特に強調されることが多いのは、人手不足に伴う賃金上昇圧力の高さだ。たとえば、日本銀行が2025年1月に公表した展望レポートの5つのBOXのうち、4つが労働の供給制約や労働需給に関するものであった。

人手不足が賃上げを後押ししていることは確かだ。しかし、賃上げが本格化し始めた2023年以前から労働需給の引き締まった状態は続いていた。

有効求人倍率は2013年終盤に1倍を上回った後、2018年から2019年にかけては1.6倍台と現在の1.2倍台を上回る水準まで大きく上昇した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら