率直に言って、最近の一部エコノミストによる「日本は生産性が上がっているのに実質賃金が上がらない、企業が賃上げをしないのが悪い」という指摘には問題が多いと、筆者は考えている。

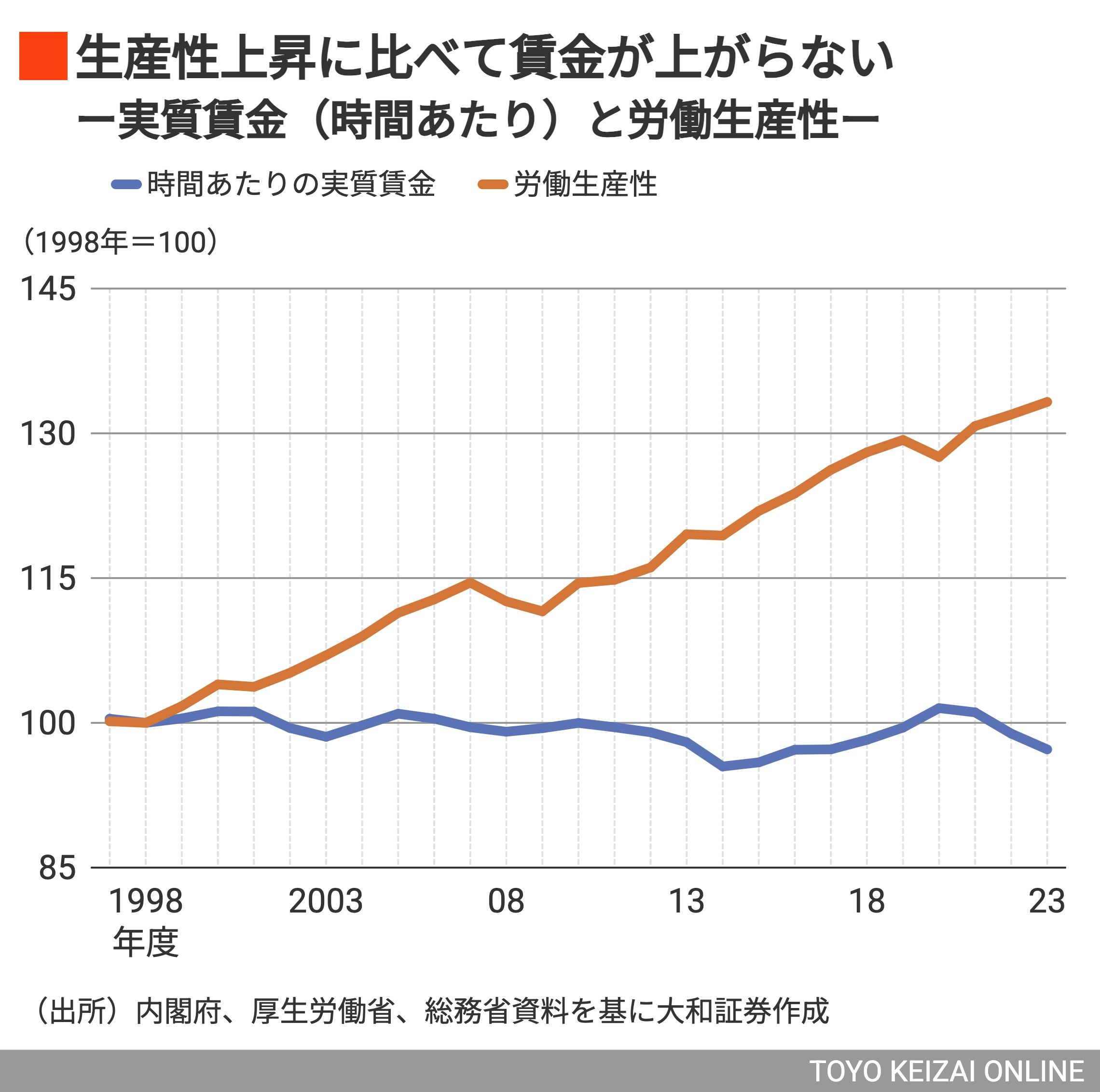

確かに、時間当たりの実質賃金と労働生産性の推移を見ると、労働生産性は年平均で約1%程度成長している一方、時間当たりの実質賃金は20年以上にわたり横ばい圏内で推移していることは事実である。

しかし、①この指摘は散々議論し尽くしてきた、「企業の労働分配率が低い」という問題を言い換えているだけである(新しい話ではない)。

また、このことが②「収奪的だ」という強い表現を使って企業(特に大企業)をスケープゴートにして対立構造に仕立てる論調があることも問題である。

そして、③日本経済の問題点を矮小化して「企業が悪い≒他は悪くない」という印象を強めていることが、最大の問題である。

なぜ企業は労働分配率を上げられなかったのか

むろん、もう少し企業は賃上げを進めるべきであるという方向性はコンセンサスだろう。しかし、「生産性は上がっているのに賃上げが行われていないのだから収奪的であり、生産性を上げることは意味がない(賃上げは企業の気持ち次第だ)」という指摘は物事を極端に捉えたナラティブである。

「なぜ企業が労働分配率を上げることができなかったのか?」という点にまで思考を進めることも重要だろう。

そう考えると、将来の生産性の改善(成長)に自信が持てないからであるという課題に行き着く。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら