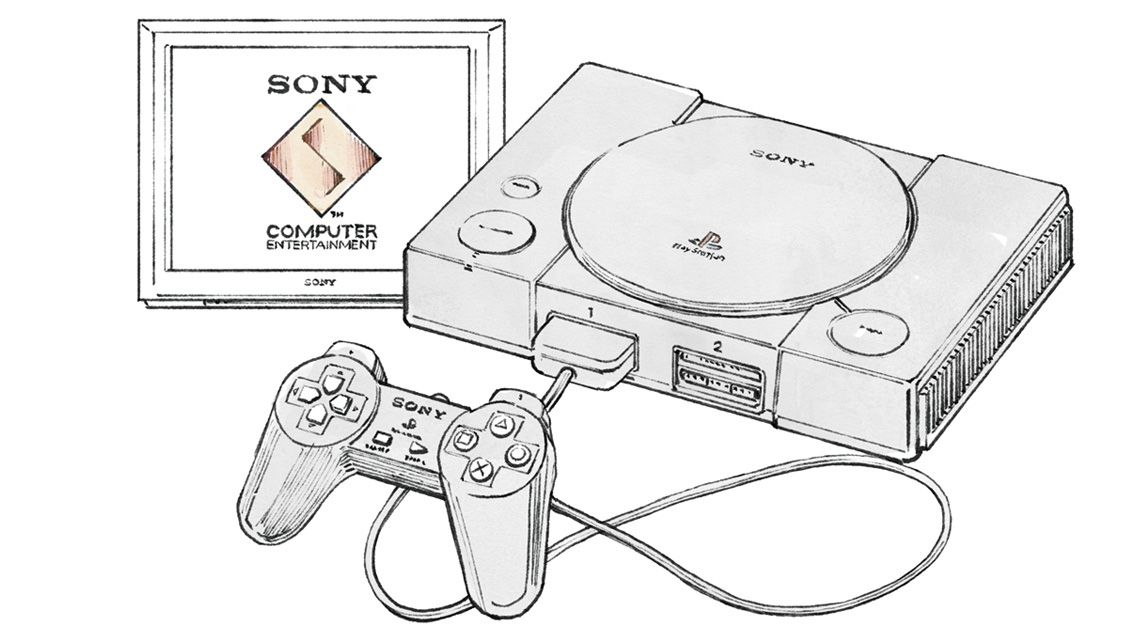

1983年から88年までの5年間、「プレステの生みの親」久夛良木健は、ソニーの本社がある東京・品川から離れた神奈川県の厚木工場にある情報処理研究所でデジタルざんまいの日々を送っていた。見るものすべてが新しい。そこはデジタルエンジニアの楽園だったが、ソニーそのものがデジタルの方向を向いていたかといえば否だ。

「2005年までに、自社で生産するテレビのモニターすべてに液晶を採用したい」

98年8月18日、シャープの町田勝彦は、社長に就任して初めての記者会見でそう宣言した。後に液晶テレビの代名詞となる「AQUOS(アクオス)」が登場する2年半前のことだ。

この時点でシャープの液晶比率は10%未満。それでも町田が「液晶テレビに全振りする」と宣言したのには理由がある。

「ブラウン管が液晶に取って代わられることはない」

06年、アクオスが売れに売れ、液晶パネルの旗艦工場である亀山工場(三重県亀山市)で造るテレビに「世界の亀山モデル」のステッカーを貼っていたシャープの絶頂期。筆者は町田本人から「液晶に全振り」の理由を聞いた。

大阪市阿倍野区西田辺町の本社ビルの応接室で、町田は興奮気味にまくし立てた。「ウチは自前のブラウン管を持っとらなんだから、日立(製作所)さんや東芝さんから買うしかなかった。ブラウン管を内製しとる日立さん、東芝さんのほうが原価は安いはずなのに、店頭に並ぶテレビの値段はウチがいちばん下。特売品や。技術がないからブランド力がない。そらもう悔しゅうて、悔しゅうて。一日も早く自前の液晶に替えたかったんや」

ブラウン管時代のシャープは「持たざる者」だった。液晶テレビがブラウン管テレビの市場をいくら食っても構わない。

一方、「トリニトロン」という巨大な資産を持つソニーは、液晶に全振りできない。平面ブラウン管テレビ「ベガ」の開発者で、当時ソニーの映像デバイス担当常務だった中村末広はこう語っている。

「生産コストが圧倒的に違う。併存はするが、(ブラウン管が液晶やプラズマパネルに)取って代わられることはない」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら