創業者の神話に彩られた「エレキのソニー」と、普通の人々の努力で築き上げられた「エンタメのソニー」。「新約ソニー」の物語はたった1つの言葉から始まった。

「Do it!(やってみろ!)」

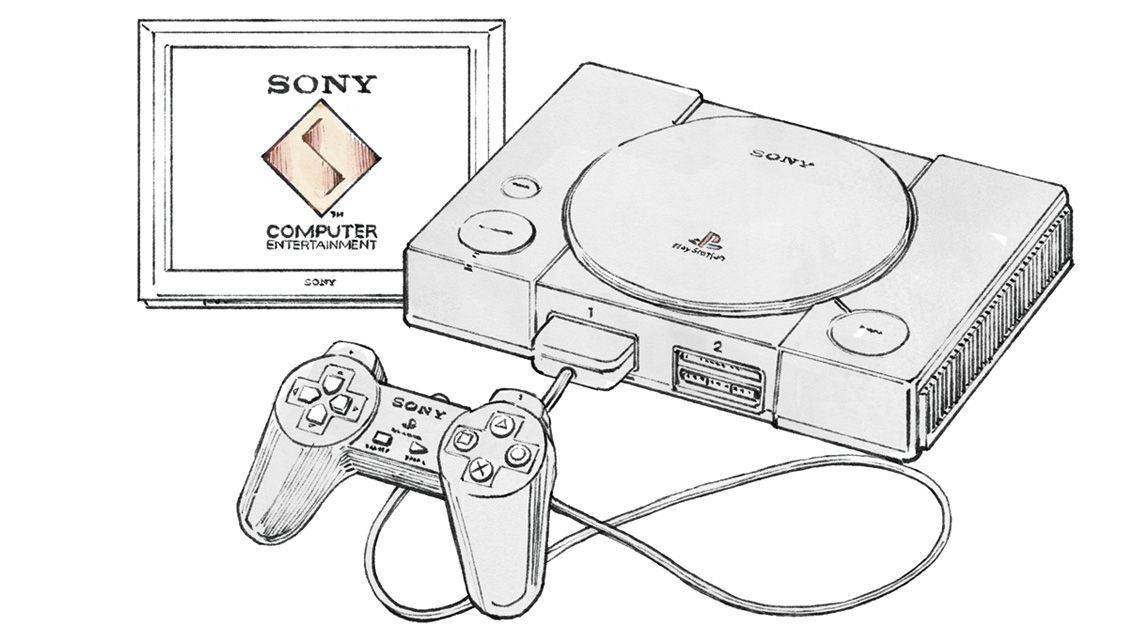

1991年5月31日、ソニーは米ニューヨークで家庭用ゲーム機「PlayStation(プレイステーション=プレステ)」のスペックを発表した。この「プレステ」は、われわれがよく知る今のプレステではない。当時、任天堂と共同開発していたマシンを指す。ソニー・エレクトロニック・パブリッシングの社長、オラフ・オラフソンは言った。

「ソニーが手がけるコロンビア・ピクチャーズの映像資産などを活用し、画像と音声をふんだんに楽しめるマシンだ」

オラフソンは、CD-ROM一体型のゲーム機を開発・販売するため「任天堂と提携している」ことも明らかにした。

ソニーかフィリップスか

翌6月1日、サンフランシスコで開催された家電見本市・CESで、任天堂が前年に発売した「スーパーファミコン」の機能拡張について発表した。

「オランダのフィリップス社と共同で、スーパーファミコン対応のCD-ROMのアダプターを開発、販売する」

ゲーム業界は大混乱に陥った。ソニーかフィリップスか。任天堂はどっちと組むんだ。

真相はこうだ。

8年前の83年に「ファミリーコンピュータ(ファミコン)」を発売した任天堂は、世界の家庭用ゲーム機市場を独占した。

「ROMカセット」という媒体に収められたソフトのデータ量は数十キロバイトにすぎなかったが、2代目の「スーパーファミコン」になると、ソフトの映像や音響はどんどんリッチになり、データがROMカセットに収まりきらなくなっていた。

「どうしたものか」と思案していた任天堂にコンピューター向けの最新記憶媒体「CD-ROM」を売り込んだのがソニーだった。

CD-ROMのデータ容量は540メガバイトで、人気ソフトの『ドンキーコング』が2万3000本も入った。

「ソニーはスーパーファミコン用CD-ROMの拡張機器を作る。このアタッチメント上で動くソフトの権利は、ゲーム部分を任天堂が取り扱い、それ以外はソニーが持つ」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら