平岩:そうなんです。ある程度、「こうすればいい」という傾向はあるでしょうが、それがわが子に当てはまるかどうかは、全く別の話なので。

自分の子育てが正しいかどうかよりは、今、目の前の子どもがどういう状態なのか、どんなことを考えているのかに、もう少し目を向けてあげるといいと思います。世の中の情報にあまり惑わされすぎないことも大事だと思います。

週末や夏休みに「やりたいことがない」子どもたち

窪田:私は、近視を抑制するという観点から子どもたちの外遊びを推奨していますが、平岩さんは外遊びの重要性をどのように考えていますか?

平岩:まず、子どもたちの多くが一番好きなのは外遊びだと思っています。雨などで外遊びができない日は、子どもたちは部屋の中で落ち着かなかったり、トラブルが増えたりします。外遊びには、気持ちを発散できることや、予測不能な動きに対応できるようになるなど、さまざまな効果があります。

その上で、外遊びを含めた子どもの声が出てくる「余白」こそ大事だと考えています。

窪田:余白とは?

平岩:子どもたちが「何をしようかな」と自由に考えられる時間です。塾や習い事では決められたことをやらなければなりませんが、外遊びならば自分の好きに動ける。今の時代、子どもたちが自分でやりたいことをできる時間が少なくなっています。

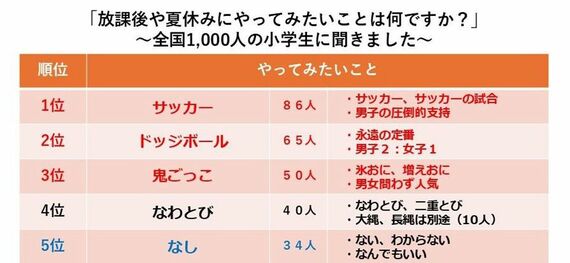

私が代表を務める「放課後NPOアフタースクール」で、全国の子どもたちに対して「放課後や夏休みにやってみたいことは何ですか?」というアンケートを以前取ったのですが、サッカーやドッジボールなどが上位に入るなかで、ベスト5に入ったのが「何もない」「わからない」という答えでした。

窪田:やりたいことが、何もない。自分の子ども時代を考えると、やりたいことはいくらでもあったような……。