授業に集中できない子どもが増加?学力低下の背景に消えた"昭和・平成世代には当たり前の習慣"

最近学校現場に取材すると、先生たちから「最近の子どもたちは、学習意欲が低い」「授業への集中力が続かない生徒が増えている」という意見をよく聞くことがあります。

それを裏付けるように、文部科学省の全国学力・学習状況調査(いわゆる全国学力テスト)では、子どもたちの基礎学力の低下傾向が顕著に見られます。文科省は「経年変化分析調査」を実施しており、小学6年生と中学3年生を対象に学力と学習意識を追跡していますが、その結果、2024年度の平均スコアは2021年度よりもかなり低下しており、とくに国語・算数(数学)で「思考・判断・表現」に関する設問の正答率が下がっていることが報告されています。

もちろんこの結果になった要因の一つとして、新型コロナウイルスの影響は無視できません。長期の休校やオンライン授業の増加により、学習リズムが乱れたり、友達との交流機会が減ったりしたことが、学習意欲の低下につながった側面もあるでしょう。

しかし、現場で生徒と接していると、それだけでは説明できない“もっと深い変化”があるように感じます。

「メモを取らない生徒」が増えている

まず、僕がこの問題に関して最近痛感しているのは、「最近の生徒は、メモを取らない」ということです。授業でも講演会でも、オンデマンド型の授業を聞いている時でも、メモを取らない生徒が圧倒的に増えています。

その理由は、授業でのデジタルツールの流行なのではないかと感じます。最近の授業では、黒板よりもパワーポイントを使う先生が圧倒的に増えました。板書を写す時間を短縮し、効率的に授業を進めるための工夫として、多くの先生がスライド資料を印刷したレジュメやPDFで配布します。

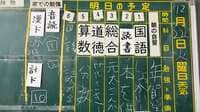

一見、生徒にとっては「親切」で「便利」な取り組みに見えますが、そこには落とし穴があります。昔の授業では、黒板に書かれた内容を「先生が消す前に書ききらなければならない」という緊張感がありました。その「書き取る」という行為が、頭を使って情報を整理し、自分なりに理解する過程そのものでした。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら