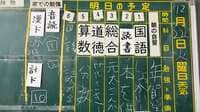

授業に集中できない子どもが増加?学力低下の背景に消えた"昭和・平成世代には当たり前の習慣"

ところが今の子どもたちは、デジタル技術の恩恵によって、逆に「自分から取りに行かなくても手に入る環境」に慣れてしまっています。

クリックひとつで答えが出る世界では、思考の筋肉を使う機会が減ってしまう。これが、「気力の低下」や「集中力の欠如」という形で表れているのだと思います。

「便利さ」が奪う“努力のプロセス”

テクノロジーが進歩するほど、私たちは“便利さ”と引き換えに「能動的に考える力」を失いやすくなります。

だからこそ、教育現場では「take a class=授業を“取りに行く”」という姿勢をもう一度取り戻さなければなりません。

学ぶとは、情報を受け取ることではなく、考え、書き、整理し、試行錯誤することです。そしてそのプロセスを通じて、子どもたちは「気力」や「集中力」という見えにくい力を育てていきます。

おすすめなのは、受け身で相手の話を聞くのではなく、自分で説明できるように、「自分が先生だったらどんな授業をするか」を考えながら聞くことです。

授業を聞くときに「へぇ」と思うだけでなく、「どう教えたらわかりやすいか」と考えるだけで、理解の深さが大きく変わります。

そしてこの記事を読んでいる親御さんにお願いしたいのは、「今日の授業、どんなことを学んだの?」という質問を大切にしてほしいということです。

その一言が、子どもの「説明する力」を引き出し、学びを自分のものにするきっかけになります。

便利な時代だからこそ、学びの主語を“自分”に戻す教育が、これからの子どもたちの未来を支えるカギになるでしょう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら