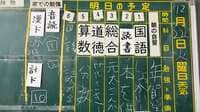

授業に集中できない子どもが増加?学力低下の背景に消えた"昭和・平成世代には当たり前の習慣"

ところが今では、「資料をもらえるから書かなくてもいい」「後で見返せばいい」と考える生徒が増え、結果としてメモを取る習慣そのものが消えつつあるのです。

メモを取るというのは、単なる記録ではなく「思考のプロセス」を外に出す行為です。書くことで頭の中が整理され、「わかったつもり」を防ぐ。それが学習の基本動作でした。

しかし今は、その大切な“プロセス”が失われつつあるのかもしれません。

この「後からでいい」という感覚は、他の学習場面にも広がっています。授業中に先生の説明を聞き逃しても、「ChatGPTで英文を翻訳すればいい」「アプリで数式を撮影すれば答えが出る」と思う生徒が増えています。

実際、スマートフォンやAIツールの進化によって、どんな問題でもすぐに答えが出せるようになりました。

もちろん、デジタルツールを活用すること自体は悪いことではありません。情報検索力やデジタルリテラシーは、これからの時代に必要なスキルです。

しかし、問題は「ツールに頼りきる思考習慣」ができてしまうことです。「どうせ後で調べられる」と思うと、授業中に集中しようという気持ちが薄れ、“今ここ”で学ぶ臨場感がどんどん失われていきます。

かつての授業は、時間と空間を共有する「ライブ」体験でした。先生の説明に合わせて考え、友達と意見を交わし、その瞬間の理解を積み重ねていく。

ところが今は、「録画すれば後で見られる」「AIに聞けば答えが出る」といった感覚が広まり、授業が“オンデマンド化”してしまっている。その結果、「今、理解しよう」「今、集中しよう」という気力が削がれてしまうのです。

「take a class」の本当の意味

英語で「授業を受ける」は take a class と言います。日本語では「受ける」という受動的な言葉ですが、英語では「take(取る)」という能動的な表現になります。

「受ける」という日本語の表現だと、「勉強=やらされるもの」という意味合いが強く、「宿題をやらなきゃ」「テスト勉強しなきゃ」といった“義務”の意識が強くなりがちで、勉強を自ら“取りに行く”という発想が育ちにくいです。

僕は、「take」の方が学びの本質に近いと考えています。学ぶというのは本来、自分の手で知識をつかみ取る行為です。勉強とは「受け身」ではなく「取りに行く」姿勢でなければならないのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら