新学期がスタートして約1カ月。いかがだろうか。子どもたちも先生たちも、疲れてなければよいが……。

新学期早々は、給食のあとに下校とするなど、ゆったりめのスタートとしている学校もあれば、通常に近い授業数で始めている学校もあってさまざまだが、子どもたちと教職員の多忙や疲れに大きく影響するのが、授業時間の多い、少ないの問題だ。

ちょうど現在、中央教育審議会(以下、中教審)では、各校のカリキュラム(教育課程)の土台となる学習指導要領の改訂に向けた検討が進んでいる。今回は、授業時間について考えてみたい。なお、高校・高校生についてもこの問題はとても重要で、とりわけ普通科では授業時間が多い傾向がみられるが、今回は小・中学校を中心に扱う。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

小4以上は、ほぼ毎日6時間目まで

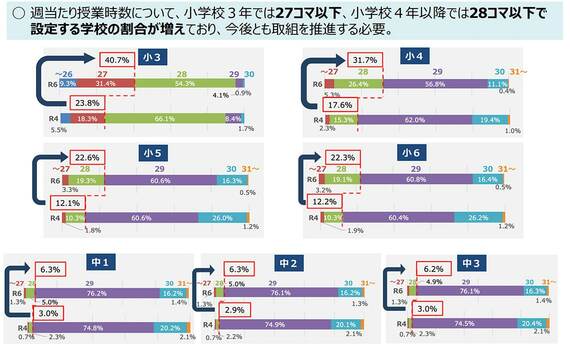

全国の小中学校は、どのくらいの授業をしているのだろうか。文科省によると、2024年度の計画段階については、2022年度の計画と比べると、授業数が比較的少ない学校は増える傾向にあるものの、小学校4年生以上(中3まで)では週29コマ以上の学校が多い。

月曜から金曜まで1日6時間×5日なので、大きな学校行事や定期テストの時期などは除いて、平常時はほぼ毎日6時間目まで授業がある。

2024年度計画時点の週当たり授業時数

以前と比べてどうなのか。東京学芸大学 教授の大森直樹氏の研究によると、以下のとおり、ここ30年ほどで1日あたりの授業時間は増えている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら