悲痛な声も多く寄せられている。自由記入から一部抜粋しよう。先生たち自身の負担だけでなく、子どもたちへの影響を心配する声も多い。

〇週休2日制の前の隔週で土曜日が休みの時は、余裕があったような気がします。今、時数に踊らされて、精神的にも体力的にも、一日の余裕が無くなっているような気がします。

〇教育委員会より、標準時間数を超えなければ、次年度の夏休みを削って授業時数を確保するなどと言われた。毎年、大幅にクリアしているのにもかかわらず、インフルエンザ、コロナ感染のため学級閉鎖などがあることを考えて、結局は削る事はなくて必死にほぼ毎日6時間授業を網羅する。結局子どもたちもしんどそうにするだけ、午後に国語や算数の授業はきついため、午前中に5教科が偏る。毎日6時間目までとなると、放課後はすでに定時退勤時間間近のため、定時に帰ったことが、余程の用事がある時以外ない。授業準備ができない。

〇とにかく時数が多すぎます。習い事、塾など、放課後も忙しい小学生。今は4年生でも水曜以外は6時間授業、水曜日も5時間授業とへとへとです。教員も空き時間は音楽専科の2時間のみ。週27時間の授業は準備する時間が取れません。中学校と違い、同じ授業を二度やれないので準備が追いつきません。それだけではない教員の仕事も多く、学年が1、2クラスしかない超小規模校では、校務分掌も多いのです。

〇まったくのゆとりなし。子どもとのゆとりの中での何気ない会話なし。なぜなら、授業間も授業の準備。早く下校を促さないと、会議あり、打ち合わせあり、退勤せまられる中、学校の施錠を任されて、授業準備。時間外多すぎと言われ、ひどい話です。子どもにいいことありません。

〇平日の授業時数が多い、子どもたちに余裕がなく疲れ切っている。

〇外国語にせよ何にせよ、やったほうがよいという思いで増やすばかりなため、今までの時間割では限界が来るのは目に見えていたと思う。学校ごとに業間休みや昼休みを削ったり、予備時数を調整したりと苦肉の策を行っているが、児童(特に特別な支援を要する児童)の負担感は増している。負担感が増している状態で、授業が充実するわけがないと思う。

出所:大森直樹研究室「標準時数の変遷に関する調査―結果と提言―」教育文化総合研究所より一部抜粋

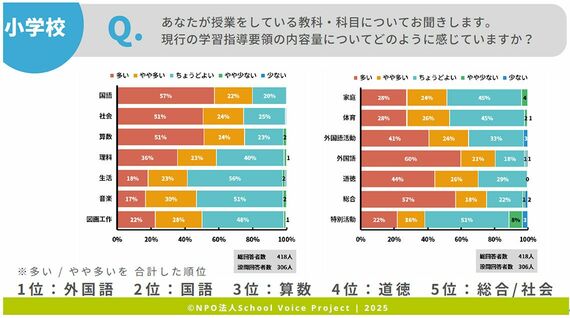

また、特定非営利法人School Voice Projectが2024年12月~25年2月にかけて教員向けに調査したものによると、各教科での学習指導要領の内容について「多い」「やや多い」と感じる教員は、小学校では、外国語(ほとんどの学校で英語)、国語、算数、道徳、総合、社会などで多く、これらの教科では7割以上が「多い」、「やや多い」と感じている。

学習指導要領の内容量について(教員向け調査結果)

ほぼ毎日6時間授業のままでいいか?

文科省調査とそれ以外で、調査方法や対象も異なるので、やや違った結果ではあるが、どう理解、解釈していけばよいだろうか。私は、次のように考える。

〇現行の授業時間数でもあまり負担に感じていない小中学生も少なくないが、おそらくその層は、授業時間が多少減ったとしても不満には感じないし(むしろ喜ぶ子たちもいるだろう)、中には自学などで興味関心のあることを進められる子もいる。現状ではつらい、しんどい子どもたちの負担を減らす政策、制度を考えたほうがよいのではないか。

〇授業に関わる子どもたちの満足度や自己効力感、ウェルビーイングは、授業時間や学習量だけの問題だけではなく、内容の難易度や進め方、教員の関わり方、子ども同士の関係性、教室・学習環境など、さまざまな要素が絡む問題であるが、授業時間と学習量の影響は無視できない。

〇教員の感触としては、多くの教科をこなす小学校において、とりわけ負担感が大きい。授業準備が十分にできない状態では、授業の質にも関わるし、教員人気もマイナスになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら