〇もっとも、授業時間や学習量を減らすことには、功罪がある。例えば、授業時間が減っても、学校外学習(学習塾や習い事、学童保育)などが増えるだけで、子どもたちの福祉、ウェルビーイングによりよいものかどうか、教育格差が広がることにならないかなどは慎重に考えていく必要がある。もちろん、いいことづくしの政策はないので、想定される副作用や弊害については、予防・緩和できる対策を併せて考える必要がある※。

※ 例えば、教育格差拡大が懸念されるならば、経済的に困窮する家庭への支援策や放課後の子どもの居場所づくりへの支援などを強化する必要があるかもしれない。

授業や家庭学習の時間は多ければ多いほどよいとは限らない

関連して、授業時間や学習内容を減らすと、「学力が低下するのでは」と心配する声が必ず出る。

そこでOECDのPISAという学力調査を参照してみたい。15歳(日本では高1)を対象としたもので、日本のランキングが下がった、上がったなどと時々ニュースになる。

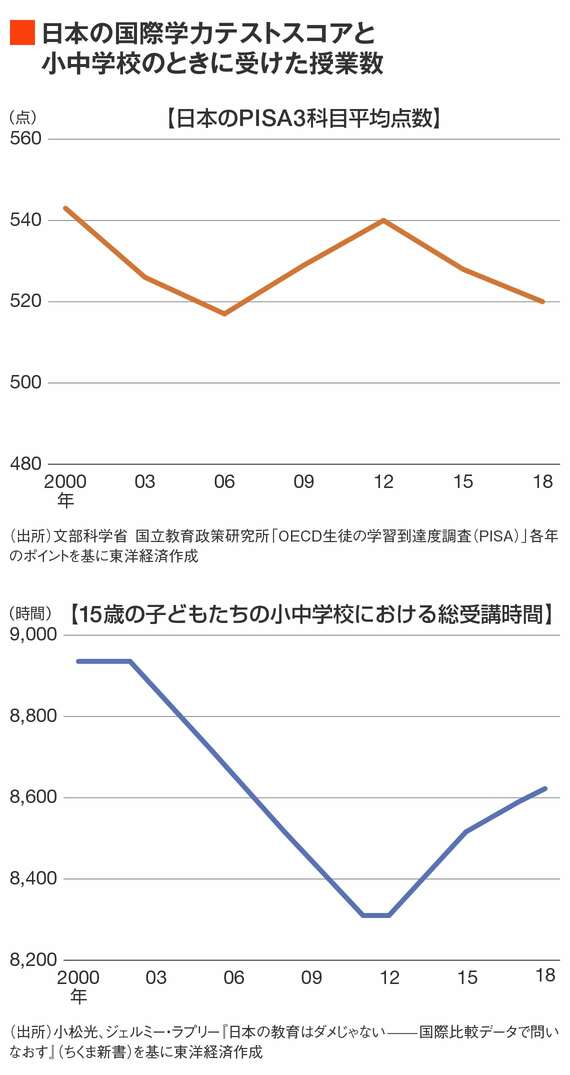

日本の経年データを見る限り、学習指導要領の改訂によって小学校・中学校時の授業時間数がもっとも少なかった2012年調査の生徒は、高い点数を出している。小松光、ジェルミー・ラプリー著『日本の教育はダメじゃない』では、「PISAのデータを見る限りでは、ゆとり教育で学力が低下して、脱ゆとりによって学力が上向いたという結論は導くことはできない」と述べている。

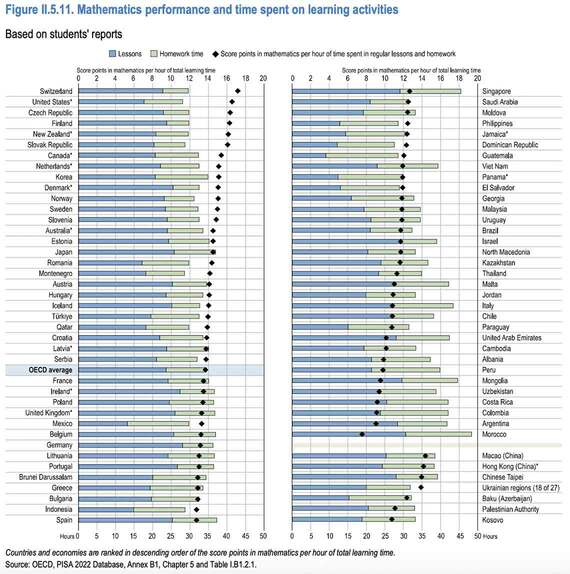

直近のPISAの結果も参照してみよう。生徒の学習時間(家庭学習を含む)と学習時間あたりの数学の得点の状況を国際比較したものだ(繰り返すが、日本では高校1年生の状況である点に注意)。OECDのレポートでは「通常の授業や宿題に多くの時間を費やすことが、必ずしも高い成績につながるわけではない」としている。

PISAの結果、それも平均的な状況だけで判断するのは早計かもしれないが、「授業時間の削減⇒学力低下」と反射的に反応してしまうことも問題だろう。

授業時間数を見直す選択肢

ではどうするか。授業時間数を見直すためには、いくつか選択肢がある。

〇国が定める時間数(標準授業時数)を減らす。

〇教育課程の特例制度(「研究開発校」や「学びの多様化学校」)を活用すること、また活用しやすい制度にすることで、キツキツのカリキュラム編成を見直す。

〇国が定める授業数よりも多めに計画・実施していること(いわゆる余剰時数)を、各学校、教育委員会で減らす。

〇夏休みを多少短くするなどして、授業日を多くとることで、平日5時間までの日などを増やす。

長くなったので、詳述は別の機会にしたいが、上記の選択肢は複数組み合わせることも可能だ。もちろん、それぞれにメリット、デメリットがあり、心配な副作用もしっかり考慮する必要がある。

今回は、小中学生が毎日6時間目までの授業でいいのか、について、議論するうえで参考になりそうな声や状況をみてきた。授業時間は維持する、あるいは削減する、いずれにしても、そのこと自体が目的化してはいけない。

何のために見直すのか。今の授業量では合わない子、しんどい子たちのためなのか、あるいは、探究的な学びを増やすためなのか、もしくは教員の負担軽減のためなのかなど、目的に立ち戻って検討していきたい。

また、時間だけを減らしても、教科書が厚く、入試で細かいことまで対策しないといけないようでは、いま以上につらくなる子も先生も増える可能性が高い。そうしたことにも関連する、身近で、けっこうややこしい問題だ。子どもたちの時間割には、いろいろな問題が透けて見える。

(注記のない写真:コト / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら