子どもたちはどう感じているか

こうした授業時間を多いと見るか、少ないと見るかは、当然、人によって違ってくる。個人的には「毎日6時間も授業があるとだるいな、もっと自由にさせてあげたらよいのに」と思うところもあるが、子どもによっても感じ方はさまざまだし、授業の中身や進度にもよる。

授業がつまらない(わからない、あるいは簡単すぎる)と6時間もあるのは苦行だが、興味・関心を引き付けるものなら楽しいものだろう。

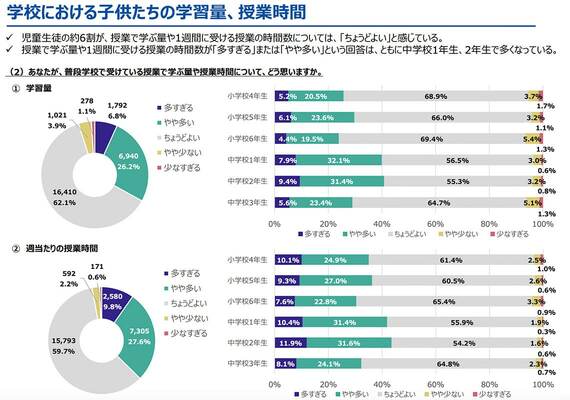

文科省が2023年に実施した調査(「義務教育に関する意識に係る調査 概要・集計結果」)によると、授業時間については「ちょうどよい」という児童生徒が最も多く、学年ごとに異なるが6割前後である。ただし、3~4割の児童生徒が「多すぎる」または「やや多い」と回答している。

学習量や授業時間についての児童生徒の負担感

出所:文科省「義務教育に関する意識に係る調査 概要・集計結果」

一方、日本大学 教授の末冨芳氏が、2024年3月に中学生(中1・2)と高校生(高1・2)それぞれ1000人に実施したアンケート調査よると、「通ってみたい学校」として、「一週間にある授業の数が今よりも少ない」について「そう思う」49.2%、「ややそう思う」25.3%で、約75%に上っている。

こうした調査をみる限り、現状の授業時間で強い不満がない層も少なくない反面、負担感のある子たちもいることがわかる。ただし、暗数、統計には現れにくい実態にも注意を払う必要がある。

不登校の児童生徒は近年増加傾向にあり、2023年度の長期欠席の児童生徒数は約49万人に上る。学校が楽しいかといった内容の調査を長期欠席の子たちに送付するのは配慮が必要だろうが、回答していない子たちがいる可能性も高いのではないか。

以上は、推測を含むので断言はできないが、不登校やその傾向のある子たちに聞くと、授業の多さや内容をより問題視する可能性はあるだろう。

先生たちはどう見ているか

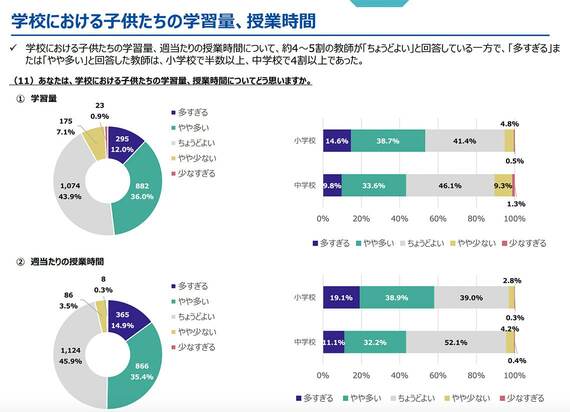

次に、教員はどう感じているだろうか。先ほどと同じ文科省調査によると、授業時間について、小学校では約5割、中学校では4割強が「多すぎる」「やや多い」と回答している。「ちょうどよい」という回答もかなりの割合に上るが、小学校のほうが負担感は強い。

学習量や授業時間についての教員の回答

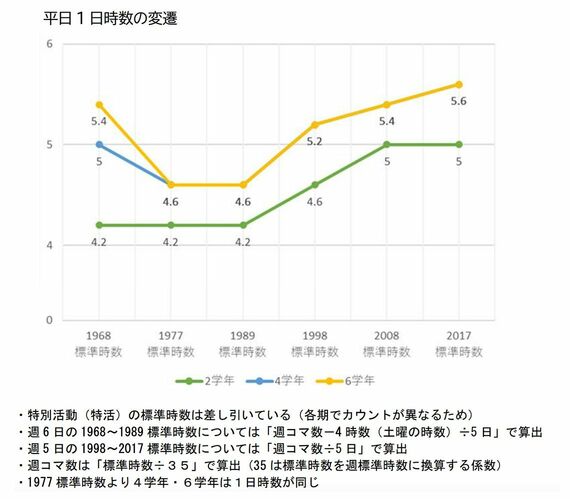

授業時間数に影響するのが、文科省が定める学校教育法施行規則だ。年間、国語は何時間、算数は何時間計画してくださいね、といったルールがあり、「標準授業時数」と呼ばれている。

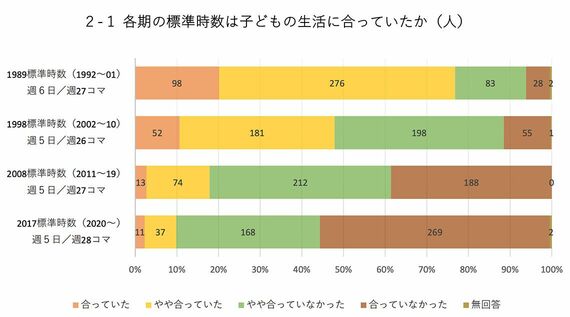

前述の大森研究室では、過去数回の学習指導要領下で勤務経験のある小学校教員にアンケート調査を行い、487人の回答結果を集計している(直近4期の経験者に限定、調査実施は2023年7~9月)。「標準時数は子どもの生活にあっていたか」という質問については、否定的な回答(やや合っていなかった、合っていなかった)が新しい指導要領ほど高くなっており、現行(2017年改訂)では約9割が否定的である。

授業時間数と子どもの生活との関係(教員向け調査結果)

現状に不満をもっている人が回答しやすいことや、昔はよかったというバイアスが働いている側面もあるものの、この調査をみる限り、現行の学習指導要領は、小学校教員に負担感がたいへん大きいと言えよう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら