しかも、補助金のメインである運営費交付金の配分額が多い大学の上位10校のすべてで理事への出向は途切れなく続いている。

上位10校の現役出向理事の年間報酬は、公開資料によると1500万~1800万円程度。そのポストに就いた歴代の現役出向者の経歴を調べると、ほとんどが国家公務員採用1種(現・総合職)試験に合格した「キャリア組」だ。

また、各大学とも8~10人程度の理事がいるが、たとえば「人事労務・環境安全・施設担当」(東北大学)、「財務・施設担当」(筑波大学)といったように、特定の担当ポストを文科省からの現役出向者が代々受け継いでいる様子も確認できた。

文科省の担当者の回答は「人事交流の一環」

文科省で現役出向を担当する人事課任用班主査の熊谷達也氏にこうした実態を示し、「事実上の天下りではないか」と指摘したところ、「法令上は何ら問題がない。現役出向は人事交流の一環で、法人などにおける職務経験を(復帰後に)公務全体に生かす有用な取り組みだ」「文科省から押しつけていれば問題だが、あくまでも学長の求めに応じて人事を調整している」と回答した。

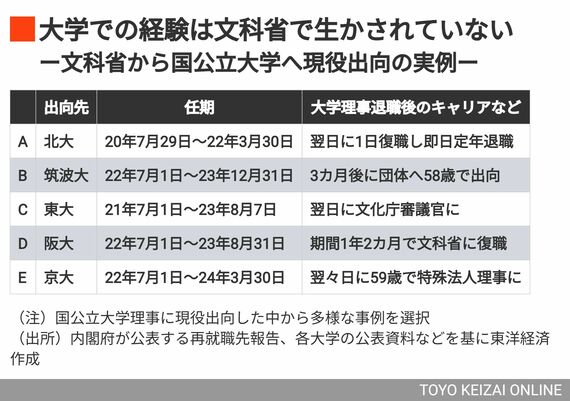

しかし、この説明をそのまま受け入れるのは難しい。出向先での経験を公務に生かすというが、復帰1日で定年退職する事例が目立つのは前述した通り。あるいは50代半ばで理事に出向してその任期が終わった後、すぐさま別の独立行政法人へと渡り歩くケースも少なくない。

そもそも現役出向が「大学側の求めに応じた」結果だとして、大学側の目的は何なのか。熊谷氏は「国立大学から文科省に現役出向の要請が続いているのは、(代々の出向者が)実務で役割を果たしているからだ」と主張する。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら