質の高い睡眠を実現する「最初の4時間」の重要性 スマートウォッチで「睡眠を記録」する参考に

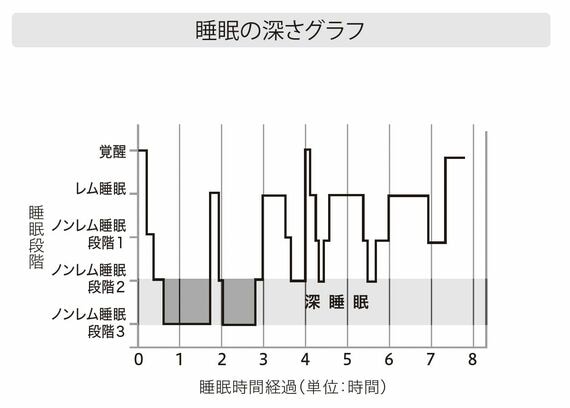

これに対し、脳と体の両方が休んでいるのがノンレム睡眠。眼球運動も穏やかになって、すやすやと深い眠りについている状態になっています。

ノンレム催眠は眠りの深さによって3つの段階に分かれていて、もっとも深い眠りのことを深睡眠といいます。この深睡眠があるかないかが、睡眠の質を大きく左右するのです。

「よく眠れない」「寝ても疲れがとれない」

人間の体はもともと、レム睡眠とノンレム睡眠を繰り返しながら4時間以内に2回以上、深睡眠がとれるようになっています。ところが、ぐっすり眠れない人は、なかなか深睡眠が訪れなかったり、訪れてもすぐに終わったりしています。なぜそのような違いが生じるのでしょうか。

そこに大きく関係してくるのが、深部体温と自律神経です。体の表面の温度である皮膚温に対して、内臓など体の内部の体温である深部体温は、一日を通して決まったリズムで変動しています。朝目覚めるところから上昇し始め、日中は高めのまま推移して夕方以降夜にかけて少しずつ低くなっていきます。

私たちの体は、もともと深部体温が下がると眠くなるという仕組みになっていますが、よい睡眠がとれない人は、この深部体温のリズムが乱れ、夕方のピーク時になっても体温が上がらない、夜、布団に入る時間になっても体温が上がりきっていないという問題を抱えている可能性があります。

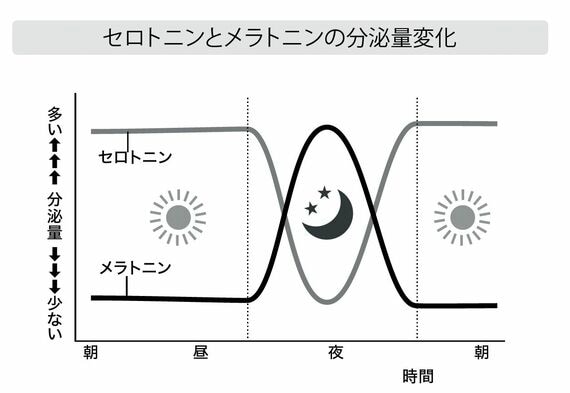

深部体温のリズムは、メラトニンという睡眠ホルモンの影響を受けています。メラトニンは自律神経の安定を促し、深部体温を下げる働きをしますが、夜の睡眠時に多く分泌され、朝、目覚めて太陽の光を浴びると減少します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら