姫君たちは仏間とのあいだに襖(ふすま)だけを隔てて暮らしているようである。好色な気持ちのある男ならば、気のあるそぶりで近づいてどのように対応するかを知りたくなるだろうし、そうでなくとも、さすがにどんな姫君たちなのかと思わずにはいられない様子である。けれども中将はそんな俗世の迷いを断ち切りたいと願って山深くまで訪ねてきたのだから、その本意に背いて、色めかしいその場限りの言葉を口にして戯れようとするのは筋違いだろう、などと思いなおして、宮のじつに感慨深い暮らしを、心をこめてお見舞いし、たびたび宇治を訪ねるようになった。そうして中将が願っていた通り、出家せず俗の身のままで山深くこもって仏道修行する心の有様や、経文のことなどを、ことさらもの知り顔をするわけでもなく、宮はじつにわかりやすく教えてくれるのである。

だんだんと会うことも多くなるにつれ

いかにも聖っぽい人や、学問のある法師などは世間に多いけれど、あまりにも堅苦しく近づきがたい高徳の僧都(そうず)や僧正といった身分の僧は、じつに多忙で無愛想で、仏道に関して何か質問したとして、答えるのも大げさな感じがする。かといって、たいした身分でもない法師で、戒律を守っているだけのありがたみはあるけれど、人柄が下品で言葉遣いが汚くて、不作法で馴れ馴れしいのは、じつに不愉快である。こちらが昼は公務で忙しいので、もの静かな宵の頃、そば近く枕元などに呼び寄せて話すにも、どうにもうっとうしいことが多いものである。しかしこの宮はたいそう気品高く、痛々しくすらある様子で、言葉ひとつ口にするのにも、身近なたとえをとりまぜて説く。実際にそれほど深く悟っているわけではなくとも、高貴な身分の人はものごとの本質を会得するのにも長けていて、だんだんと会うことも多くなるにつれ、始終会っていたくなり、多忙で宇治を訪れる暇もない時は、中将は宮を恋しく思わずにはいられないのだった。

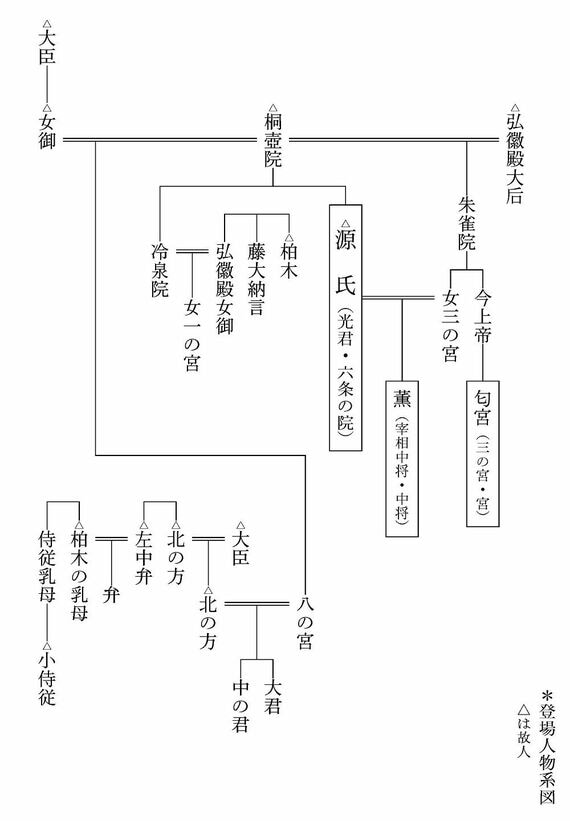

中将がこれほど宮を尊敬しているので、冷泉院からも始終宮へ便りがあり、長いあいだ人の話にものぼることなく、いかにもさみしげだった邸に、だんだんと人の出入りも見られるようになった。季節ごとに冷泉院からはたいそうな挨拶があり、この中将も、何か機会があるごとに、風流な趣味の面でも実生活の面でも、心を寄せて仕えることが三年ほども続いていた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら