NYT保守論客が斬る「仏テロは分岐点」 欧州一の"過激派大国”に未来はあるのか

先週、残忍なテロ攻撃にあったフランスは、過去数十年、数百年もの間、自国の衰退への不安に苦しめられてきた。そこにはそれなりの理由がある。欧州諸国を上から見下ろし、今にも世界制覇かと思われた18世紀以降、英国の海軍からドイツの革靴、米国の偉大なポップカルチャー侵略に至るまで、ライバル国の勢力の前に敗北し、辱めを受けてきたフランスは、相対的な覇権力を徐々に失っていった。

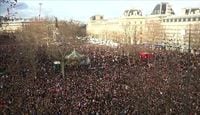

そして今、これらの長きにわたる不安は、風刺週刊紙「シャルリー・エブド」襲撃事件によってさらに浮き彫りとなった。この事件には、現代フランスにとりつく数々の亡霊が関わっている。忍び寄るイスラム化の波と高まる反ユダヤ主義への不安、極右台頭と反イスラム主義への不安、これらが全て、経済停滞の中にあって、大陸のエリートらによる裏切りという、より大きな意識の中で複雑に絡まりあっている。

フランスは重要なテストケースに

しかし、こうした悲観論者の主張にもかかわらず、フランスは実際にはそれほど見当違いでもなければ、疲弊仕切っているわけでもない。それどころか、ほぼ確実に欧州及び西洋諸国の未来にとって、より重要かつ中心的な存在となりつつある。

太陽王ルイ14世の時代はもはや戻ってはこない。しかし、フランスで今後半世紀のうちに起こるであろう政治的、文化的、知的事象は、2つの大戦前以降見られなかったほどの重要性を持つこととなるだろう。21世紀の欧州の運命を決めるカギは、最終的にはドイツ、ギリシャ、イギリス、その他どの国よりも、フランスの手に握られているといってよいだろう。

シェルリー襲撃事件の中心にあった問題を考えてみよう。欧州諸国と地域は、イスラム教徒の移民をうまく(自国に)融合させることができるのか。もしそれに失敗すれば、どうなるのか。

これに関して、フランスは極めて重大なテストケースとなるかもしれない。イスラム人口は、欧州の主な国の中で最大であり、その一部で欧州大陸のどこよりも融合化が進む一方、違う一部では極端な過激化が進行している(昨年夏の世論調査では、フランス市民の16%がイスラム国家を支持していた)。

当然のことながら、イスラムへ対する反応も二つに分かれている。西欧のほかの国と比較して、フランスのイスラム教徒へ対する印象は好意的だが、その一方でフランスの政治では、マリーヌ・ル・ペン率いる極右国民戦線党が急速に勢力を伸ばしつつあり、選挙での影響力も拡大することが予想される。また、フランスの外交政策は、北アフリカとレバーント地方で独特な (しばしば軍事的) 勢力を広げている。これは、フランスの国内政策から出た波がより広範囲へ広がる可能性と、それが跳ね返ってくることを意味する。