前回述べたように、日本の大学を、時代の要請にかなった人材の育成機能を果たせるように改革するのは、至難の技である。少なくとも、数年のうちに成果を期待することはできない。他方で、日本の産業構造を転換させることは急務である。そこで、次善の策を考えなければならない。

一つの方策は、外国人に期待することだ。明治の初めに日本政府が導入した「お雇い外国人」の現代版である。

必要とされる人材は、先端金融やITなどの分野の専門家である。ただ、それだけではなく、経営者も必要だ。実は、日本で不足している最大の人的資源は、経営の専門家なのである。

第39回で述べた半導体の例を思い起こしていただきたい。日本の半導体産業が敗れたのは、技術力が劣化したからではない。事業環境が変化したときに事業方向を転換できなかったことが原因だ。つまり経営で敗れたのである。

日本企業が実現できなかったことを実現できた企業として、米IBMがある。IT革命によって大型コンピュータの重要性が低下した1990年代の初めに、同社は巨額の損失を計上し、存続が危ぶまれた。このとき、ナビスコ会長から招かれたルイス・ガースナーが大改革を実施し、ビジネスモデルをそれまでのハードウエア中心からサービス中心に大きく変えたのである。その後も、PCやハードディスクの生産から撤退するなどの改革を行った(その詳細は、著作『巨象も踊る』に描かれている)。

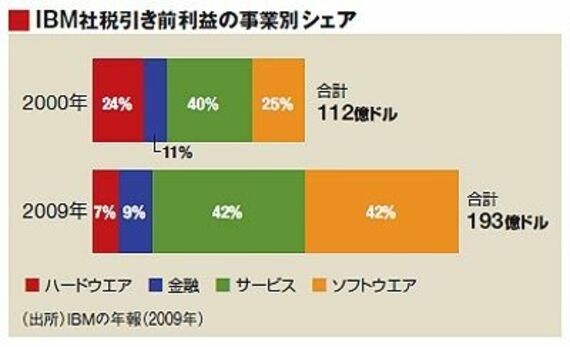

その結果、IBMは見事に復活したのだが、税引き前利益で見たハードウエアの比重は、2000年の24%から09年には7%にまで縮小した(下グラフを参照)。売り上げにおけるハードウエアの比率は90年代の初めには半分を超えていたから、この転換は驚異的だ。ガースナーは、IBMという「巨象」を「踊らせる」ことができたわけだ。